Widerstandsfähigkeit regionaler Wirtschaftskreisläufe: Resilienz durch EU-Subventionen stärken?

im Februar 2019 vorgelegt als Bachelorarbeit am Institut für Politische Wissenschaft der RWTH-Aachen

Nachdem im 20. Jahrhundert die Globalisierung und der freie Welthandel mit einem nie dagewesenen Tempo vorangetrieben worden sind, kommen seit der Finanzkrise 2008 immer mehr kritische Stimmen auf, die an diesem entwicklungs- und wirtschaftspolitischen Dogma zweifeln. Besonders mit den multiplen Krisen von 2007, dem Aufkommen des nationalistischen Populismus und den spürbaren Auswirkungen der Klimaerwärmung scheint die Zeit reifer denn je, alternative Modelle für Politik und Wirtschaft zu entwickeln.

Auf der einen Seite sind die Krisen in der Ökologie und den weltweiten Migrationsbewegungen zentrale Gründe für das Zweifeln. Auf der anderen Seite bietet die vergangene, immer noch anhaltende, multiple Krise des letzten Jahrzehnts allen Wirtschaftsexperten einen gewichtigen Grund zum Überdenken der herkömmlichen Wirtschaftstheorien. Und auch in der Klimadebatte vollzieht sich seit der Jahrtausendwende ein langsam stattfindender Perspektivenwechsel: Neben dem Klimaschutz etablierte sich auch die Klimaanpassung als eigenständige Forderung in der erdpolitischen Debatte und rückte so Fragen der Anpassung (Adaption) und Empfindlichkeit (Vulnerabilität), die auch im Kontext der regionalen Resilienz eine entscheidende Rolle spielen, in den Fokus der ExpertenInnen. Klimawandel, Peak Oil und die multiplen Dauerkrisen seit 2007 verschaffen dem Begriff der „Resilienz“ sowohl in Politik, Verwaltung als auch Wissenschaft eine erhöhte Aufmerksamkeit:

„Im März 2016 war Resilienz eines der zentralen Tagungsthemen am World Humanitarian Summit, im Juli 2016 am NATO-Gipfel in Warschau. Ob in der globalen Entwicklungspolitik, wo Institutionen wie die UNO, die OECD, der WEF, die Weltbank und der IWF Resilienz als neuen Ansatz zur Wappnung der globalen Peripherie gegen die Folgen westlicher Modernisierung propagieren: ob in der Sicherheitspolitik, wo Institutionen wie die NATO und die Deutsche Bundeswehr Resilienz […] als zentralen Bestandteil einer umfassenden Sicherheitsstrategie verstehen; oder ob in der Debatte zur Resilienz urbaner Großräume […]: Mit wachsender Angst vor Terrorgefahr, Infrastrukturausfällen, Rohstoffknappheiten, Massenmigration, Währungskrisen und den Folgen des Klimawandels wurde Resilienz in den letzten Jahren zu einem ‚pervasive idiom of global governance‘ … “ (Raith 2017, S. 29).

Die negativen Auswirkungen der westlichen Wirtschaftsweise, die maßgeblich durch die Finanzindustrie gesteuert wird, sind weltweit spürbar. Ob es Krieg, Arbeitslosigkeit, Hunger oder Umweltzerstörung ist – die Logik des Kapitals spielt nach seinen eigenen Regeln. Wenn eine wirtschaftliche Aktivität Profit verspricht, ist es sekundär, ob dabei Menschen sterben, die Lebensgrundlagen unserer Reproduktion in Form von Umweltzerstörung aufs Spiel gesetzt werden oder ganze Wirtschaftszweige samt den Arbeitsplätzen verloren gehen.

Denn die Wertschöpfungsketten sind im globalen Produktionsgefüge derart spezialisiert und externalisiert, dass die Ursachen und Gründe für die oben genannten Missverhältnisse kaum nachvollziehbar sind. Unternehmen und ArbeiterInnen, die ein kleines Teil davon produzieren, können oftmals nicht nachvollziehen, woher die Ressourcen kommen oder wofür ein Bauteil verwendet werden wird. So geraten die negativen Folgen der Produktion aus dem Blickfeld der Produzierenden und die Verantwortung wird von AkteurIn zu AkteurIn weitergegeben, sodass niemand die Verantwortung übernimmt (Schank et al 2015). Getreu dem Motto „aus den Augen, aus dem Sinn“ agieren Wirtschaftsunternehmen nach dem Prinzip des rationalen Handelns der Wirtschaftslehre: Alle Menschen handeln rational – und rational bedeutet: profitmaximierend. Die Konsequenzen tragen letztlich die vielen Menschen und die Umwelt.

Daher ist es Ansatz dieser Arbeit, dort anzusetzen, wo die Auswirkungen der globalen Wirtschaftsweise direkt zu spüren sind: in der Region – in der Kommune. Sind die Wertschöpfungsketten transparent und regional überschaubar, kann jedes Individuum, angefangen bei dem/der ProduzentIn, bis über die MitarbeiterInnen im Handel und endend beim Konsumenten, sehen, welche Auswirkungen eine wirtschaftliche Aktivität auf Menschen, Umwelt und Natur hat. Des Weiteren werden unsere Konsumgüter über die ganze Welt verschifft, was nebenbei auch negative Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima hat. Regionale Resilienz setzt regionales Wirtschaften und Handeln voraus: regionale Lebensmittelproduktion und regionale Wertschöpfung. Die Idee dahinter ist, dass eine Gesellschaft nicht über ihre Lebensgrundlagen hinaus lebt. Die Reproduktion und die Sicherung des Wohlstandes sollen auf den Ressourcen vor Ort basieren, um eine nachhaltige Welt zu schaffen.

Diese Arbeit beschäftigt sich im Rahmen des Studiengangs Gesellschaftswissenschaften an der RWTH Aachen mit der Resilienz regionaler Wertschöpfungsketten. Viele aktuelle Arbeiten wie die Studie der OAR Regionalberatung um Robert Lukesch, die den Begriff Resilienz in den Mittelpunkt stellen, konzentrieren sich dabei auf die globale Immobilien-, Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 und in diesem Zusammenhang auf die Widerstandsfähigkeit von Regionen gegen Wirtschaftseinbrüche. Regionale Resilienz wird als Werkzeug bzw. Indikator für die Konkurrenzfähigkeit einer Region gegenüber anderen Regionen gesehen, um Arbeitsplätze zu schaffen, die Produktivität, die Steuereinnahmen oder die Wirtschaftsleistung einer Region zu steigern. Diese Betrachtung beschneidet den Begriff Resilienz allerdings um seinen Mehrwert in der Forschung: Er verkommt zu einem Neologismus des herkömmlichen Standortwettbewerbes unter deutschen Kommunen und Bundesländern. Doch das Konzept der regionalen Resilienz beinhaltet mehr als das, weshalb in dieser Arbeit auf die Basis eines alternativen Entwicklungspfades im Sinne regionaler Resilienz, der die Bedürfnisse der Menschen und der Umwelt berücksichtigt, aufgebaut wird.

Aufgrund der massenhaften Landflucht, der demographischen Entwicklung in ländlichen Räumen und des drohenden Klimawandels wird auch die Europäische Union aktiv: Innerhalb der zweiten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik wird die Entwicklung des ländlichen Raumes durch die LEADER-Initiative/AktivRegionen gefördert und stellt mit dem Steuerungskonzept des Regional Governance einen neuen Entwicklungsansatz dar, der einige Gemeinsamkeiten mit den Zielsetzungen der regionalen Resilienz aufweist. Daher erörtere ich die Frage, welche Elemente regionaler Resilienz mit den Zielsetzungen der LEADER-Initiative/AktivRegionen und den Werkzeugen des Regional Governance gestärkt werden und welche Charakteristika fehlen?

(…)

2.1 Theorie der Resilienz

2.1 Herkunft des Begriffs

Die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs Resilienz (resilire) lautet „zurückspringen“ oder „abprallen“. Heute wird mit Resilienz allerdings mehr verbunden: die Widerstandsfähigkeit, die Anpassungsfähigkeit und das erfolgreiche Bestehen regionaler Wirtschaftskreisläufe in einer Krise. Marina Deisenberger (2015: 8) konstatiert: „Im Kern ist mit dem Begriff Resilienz die Fähigkeit eines Systems gemeint, auf Störungen und Krisen reagieren zu können.“

Anfangs wurde der Begriff in der Physik verwendet, um die Eigenschaft einer Struktur zu beschreiben: elastisch auf eine Energieeinwirkung reagieren zu können. Seit den 1970er Jahren wird der Begriff in der Psychologie verwendet und bezeichnet die Eigenschaft von Personen, ein traumatisches Ereignis verarbeiten zu können, ohne dabei in eine Depression zu fallen. Im gleichen Jahrzehnt fand der Begriff Eingang in die Ökologie: Mit Resilienz wird die Stabilität eines Ökosystems gegenüber exogenen Einflüssen zum Untersuchungsgegenstand beschrieben. Der Begriff entwickelte sich somit ständig weiter und fand Verwendung in den unterschiedlichsten Fachdisziplinen: auch in der Katastrophenforschung, Ethnologie, Entwicklungstheorie, Geographie und Betriebswirtschaftslehre. Diese starke interdisziplinäre Verwendung macht es unmöglich, ein einheitliches Konzept zu definieren. Dennoch findet „der Begriff in der Wissenschaft starken Zuspruch und scheint dabei eine Idee zu sein, „whose time has come“ (Deisenberger 2015: 8).

Die einzige fachübergreifende Gemeinsamkeit aller Konzepte ist die Betrachtung des untersuchten Objektes als System. Dabei ist der Untersuchungsgegenstand, gleich ob es ein Ökosystem, eine Gesellschaft, eine Region oder eine Person ist, abhängig von externen Einflüssen, auf die der Untersuchungsgegenstand reagieren muss.

2.2 Ausgewählte Modelle

In der Fachliteratur werden drei verschiedene Modelle der Resilienz unterschieden: Nach der Engineering Resilience aus der Physik kehrt ein System nach einer Störung zum Gleichgewichtszustand zurück. Die Ökologische Resilienz unterscheidet sich zu dieser Interpretation dahingegen, dass sie die Fähigkeit besitzt, mehrere Gleichgewichtszustände annehmen zu können. Die Adaptive Resilienz hingegen schließt einen Gleichgewichtszustand aus und sichert das Fortbestehen des Systems durch Anpassung und Adaption.

Engineering Resilience

Der technologische Resilienzbegriff (engineering resilience) basiert auf dem physikalisch-thermodynamischen Gleichgewichtsdenken und entspricht der „Kybernetik erster Ordnung“, was der Steuerung eines Systems rund um ein angestrebtes Gleichgewicht gleichkommt. Ein technologisches, resilientes System zeichnet aus, dass es die Fähigkeit besitzt, in einen Gleichgewichts- oder Ausgangszustand zurückkehren zu können. Synonyme dafür sind „Robustheit“, „Widerstandsfähigkeit“ oder „Resistenz“. Ein klassisches Beispiel ist das „Stehaufmännchen“ oder die zuvor angesprochene Resilienz in der Psychologie, womit ein Entwicklungsprozess unter ungünstigen Ausgangs- oder Rahmenbedingungen impliziert wird. Diese Beispiele verdeutlichen, dass Resilienz den Umgang mit Unsicherheit und Krisen betrifft und eng mit „Selbstregulation“ verbunden ist. Die Bedeutung des Begriffs in der Psychologie leitet indessen bereits auf das zweite Verständnis von Resilienz über. (Raith 2017: 31)

Ökologische Resilienz

Crawford S. Holling leitete mit seinem 1973 veröffentlichten Werk „Resilience and the stability of ecological systems“ einen Paradigmenwechsel in der Resilienzforschung ein – in Begriffen der Kybernetik zweiter Ordnung: Dieser markierte den

„Abschied vom Gedanken absoluter, quantitativer (Wachstums- oder Belastungs-)Grenzen eines Systems – zugleich ein Eingeständnis der Grenzen des Wissens und der Vorhersage – und die Hinwendung zu einem qualitativen Denken und Gestalten von Systemen, die fähig sein sollten, mit solchen Unwägbarkeiten zurecht zu kommen“ (Raith 2017: 33).

Adaptive Resilienz und Panarchie

Ausgehend von dem Konzept der ökologischen Resilienz hat sich (besonders durch das Stockholm Resilience Centre ) mittlerweile ein evolutionäres Verständnis der Resilienz sozio-ökonomischer Systeme im akademischen Mainstream-Diskurs der Raumforschung und Regionalentwicklung etabliert. Dabei wird Resilienz nicht als feststehende Eigenschaft oder als Zustand aufgefasst, sondern als ein sich ständig fortführender Prozess und als laufende Anpassungs-, Lern- und Selbsterneuerungsfähigkeit eines Systems unter Bedingungen unsicheren Wissens. „Dahingegen schließt die Vorstellung der Adaptiven Resilienz einen Gleichgewichtszustand des Systems aus und erweitert das Konzept der Resilienz um die Möglichkeit zur ständigen Anpassung und Adaption“ (Deisenberger 2015: 8). Nicht nur Erholung, sondern auch die Vorbeugung oder Widerstandsfähigkeit gegen das Erleiden eines Schocks oder einer Krise soll geleistet werden. Nicht nur die simple Fähigkeit zum Erhalt, sondern die Erneuerung von Strukturen und Funktionen zum Erhalt des Systems sind entscheidend (Raith 2017: S. 32). Diese Erneuerung ist bei den beiden ersteren Modellen ein notwendiges Übel; bei der adaptiven Resilienz dagegen wird Erneuerung als grundlegende Voraussetzung für langfristigen Erfolg angesehen und mit dem panarchischen Adaptionszyklus beschrieben: (Deisenberger 2015: 13)

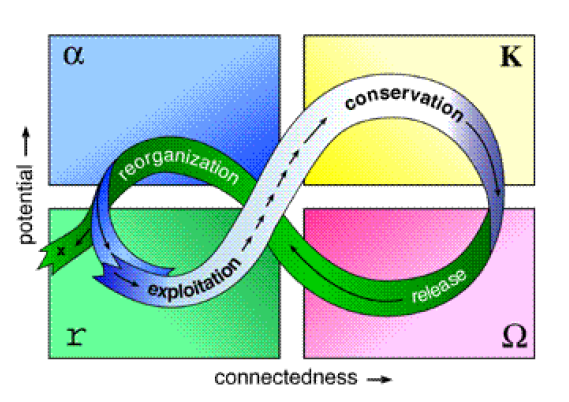

Der panarchische Adaptionszyklus versinnbildlicht diese ökologische bzw. adaptive Resilienz. In dem Werk von Daniel Raith et al. (2017) wird zwischen diesen beiden Definitionen schon gar nicht mehr unterschieden. In früheren Werken wie von Deisenberger allerdings schon. Die sogenannte „Holling’s Figure-8“ (siehe Abb. 1) beschreibt eine Möbius-Schleife, die in einem zweidimensionalen Koordinatensystem vier Systemzustände beschreibt, und beruht auf der Spannung zwischen dem Grad der „inneren Verbundenheit“ (internal connectedness) und dem „schöpferischen Potenzial“ (kinetic and potential capital). Jedes System durchlaufe folgende vier Lebensphasen:

(1) Die Wachstums- oder Nutzungsphase (r), in der ein System zugleich zunehmend innovativ und integriert ist; (2) die Schutz- oder Erhaltungsphase (K), die von zunehmender Schließung, Rigidität, Stagnation und Vulnerabilität durch strukturelle und operative Pfadabhängigkeiten („lock-in“-Effekte) gekennzeichnet ist; (3) die Zerstörungs- oder Übergangphase (Ω), die von Destabilisierung, (kreativer) Zerstörung und Freisetzung neuer Potenziale geprägt ist und (4) die Reorganisations- oder Erneuerungsphase (α), in der sich entscheidet, ob ein System zerfällt oder erfolgreich transformiert – d.h. ob es resilient ist in dem Sinne, dass es seine wesentlichen Strukturen, Funktionen, Beziehungen/Feedbacks und so letztlich auch seine Identität erhalten kann. (Walker et. al 2004: 5)

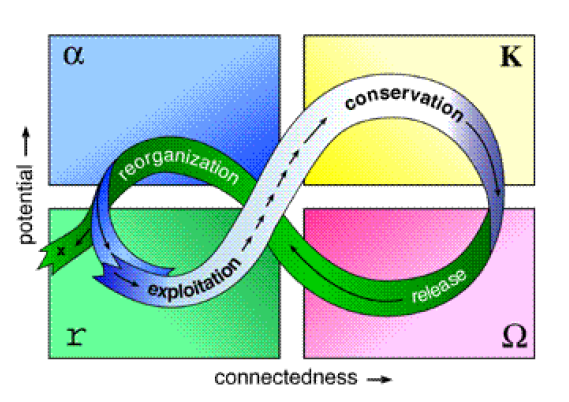

Dabei sind die übergeordneten, langsam ablaufenden Zyklen (Umwelt, Klimawandel, Wirtschaft) mit den untergeordneten, eingebetteten, eher schnellen ablaufenden Zyklen (lokaler Wasserkreislauf) voneinander abhängig und beeinflussen sich gegenseitig (siehe Abb. 3):

„Typischerweise wirkt ein übergeordnetes System in einer K-Phase stabilisierend auf untergeordnete Systemebenen ein – man spricht hier von der „remember“- oder „memory“-Funktion. Die sogenannte „revolt“-Funktion dagegen bezeichnet die Möglichkeit, dass untere Systemebenen, die in ihrem Entwicklungszyklus bereits weiter fortgeschritten sind, eine Übergangsphase im Gesamtsystem einleiten können:“ (Raith et al. 2017: 34f.)

„Die eingebetteten, kleinräumigen und raschen Adaptionszyklen können sich über den Wandlungsimpuls, der von ihnen ausgeht, den übergreifenden Adaptionszyklen mitteilen. Neue Arten und Varietäten, innovative Betriebe und Produkte, neue politische Organisations- und Mobilisierungsformen, entstehen und vergehen, aber einige sind in ihrem Rahmen erfolgreich und teilen sich mit, werden kopiert und führen zu neuen Verhältnissen, die für übergreifende Adaptionszyklen einen Störimpuls bedeuten.“ (Lukesch 2010: 21)

In Bezug auf die Implementierung von Maßnahmen zur Steigerung der regionalen Resilienz bleibt festzuhalten, dass die nötigen Schritte in der α-Phase angestoßen werden müssen und sich schließlich in der Ω-Phase entscheidet, ob diese angenommen und kopiert oder wieder fallen gelassen werden. Wichtig ist letztendlich, dass sich das bestehende, übergeordnete System mit den neuen Maßnahmen ergänzen lässt und gemeinsam weiterhin funktioniert (siehe Kapitel 2.4).

2.3 Regionale Resilienz

In diesem Abschnitt soll der alternative Ansatz von regionaler Resilienz dargestellt werden. Die Einbettung des Begriffs in die Nachhaltigkeitsdiskussion ist nicht nur grundlegender Bestandteil dieser Arbeit, sondern auch einiger Think Tanks wie dem „Impulszentrum Zukunftsfähiges Wirtschaften“ aus Graz, dessen Mitarbeiter mit dem Werk „Regionale Resilienz. Zukunftsfähig Wohlstand schaffen“ (Raith et al. 2017) eine sehr übersichtliche Monographie veröffentlicht haben, die eine wichtige Grundlage dieser Arbeit darstellt.

Der Begriff der Resilienz ist im Kontext der Regionalität und der Widerstandfähigkeit gegen Wirtschaftskrisen im deutschsprachigen Raum noch nicht so stark verbreitet wie im anglo-amerikanischen Raum (Lukesch et al. 2010: 12). Allerdings erlebt der Begriff derzeit eine erhöhte Aufmerksamkeit und verstärkte Erwähnung in der Fachliteratur der Geographie (Raumforschung und Regionalentwicklung) und im Kontext der Nachhaltigkeitsdiskussion. Die Einordnung in einen einzigen spezifischen Fachbereich ist nicht möglich, beinhaltet ein Konzept zur Förderung der regionalen Resilienz doch Elemente aus unterschiedlichen Bereichen wie der Geografie, der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, der Politikwissenschaft, der Umwelt- und Agrarwissenschaften sowie der Ökologie und Psychologie. Genau diese Interdisziplinarität ist ein fester Bestandteil des Konzepts der regionalen Resilienz, was an der Vielfalt der ausgewählten Themen des Sammelbandes „Multidisziplinäre Perspektiven der Resilienzforschung“ von Rüdiger Wink (2016) deutlich wird.

Robert Lukesch (2010) beschreibt die aktuelle Forschungsdebatte wie folgt:

„Uns ist bewusst, dass der Begriff der Resilienz im deutschen Sprachraum im Zusammenhang mit regionaler Krisenfestigkeit noch nicht so verbreitet gebraucht wird wie im englischsprachigen Raum. Der Diskurs über „Resilient Regions“ wird vor allem über das Wissenschaftsnetzwerk „Building Resilient Regions“ vorangetrieben, das vom „Institute for Urban and Regional Development“ der Universität Berkeley koordiniert wird [http://brr.berkeley.edu/netobj.html] und zu dem auch namhafte schwedische ForscherInnen gehören. Gegen den Gebrauch des Begriffs hierzulande könnte man einwenden, dass der Begriff ‚Resilienz‘ in heimischen Fachkreisen auf Unverständnis stößt. Das mag derzeit wohl so sein, wird sich aber bald ändern. Spätestens mit dem Erscheinen der jüngsten Ausgabe des Cambridge Journal of Regions, Economy and Society (Vol. 1/2010), dessen Thema „Resilient Regions“ ist, dürfte der Diskurs um Resilienz auch in Europa allgemein Fuß fassen.“

Ulf Hahne von der Universität Kassel und Christine Hubenthal haben in den letzten Jahren mehrere Arbeiten zur regionalen Resilienz veröffentlicht, die diesen transformativen, postfossilen Resilienzansatz geprägt haben. In Aachen gründete sich kürzlich ein Verein zur regionalen Resilienz (https://resilienz-aachen.de/), der mit Dr. Raphaela Kell an das Institut für Politische Wissenschaften der RWTH Aachen angegliedert ist und in dessen Rahmen auch diese Abschlussarbeit entstanden ist. Des Weiteren gibt es einige Initiativen wie die Transition Town in Totnes, die Regionalgeldinitiativen in Deutschland wie dem Chiemgauer, die verschiedenen Regionalwert AGs und die Studien vom Forschungsnetzwerk des Institute of Governmental Studies der Universität Berkeley „Building Resilient Regions“ in den USA, die Studie „Regionale Krisenfestigkeit“ vom Eduard Pestel Institut und die zuvor schon zitierte Studie der OAR Regionalberatung „Wie gehen Regionen mit Krisen um?“, auf deren Basis die hier ausgeführten Überlegungen fußen.

In Zeiten der Klimakrise ist es von elementarer Wichtigkeit, dass jegliche Konzepte des Wirtschaftens sich an der Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsagenda ausrichten. Daher reicht es nicht aus, die Indikatoren bzw. die Zielsetzung an der Schaffung von Arbeitsplätzen oder der Steigerung des Bruttoinlandproduktes zu messen, sondern es müssen Indikatoren entwickelt werden, die die Nachhaltigkeit und Resilienz einer Region aufzeigen.

Zusätzlich kann die Theorie der regionalen Resilienz in der Regionalplanung einen wichtigen Beitrag leisten. Der ländliche Raum verkümmert zunehmend, er scheint für junge Menschen nur noch wenig attraktiv zu sein. Daher hat sich auch die Europäische Kommission zur Aufgabe gemacht, den ländlichen Raum zu stärken. Es werden zunehmend Gelder dafür freigemacht, dennoch ist der Einfluss der Agrochemielobby bisher immer noch der prägende Einflussfaktor in der Verteilung der EU-Agrarsubventionen . Daher kann regionale Resilienz aus verschiedenen Blickwinkeln einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung in den Bereichen der Wirtschaft, Landwirtschaft oder Stadt- und Raumplanung leisten. Trotz der interdisziplinären Ausrichtung des Begriffs hat Raith (2017: 12) folgende Übereinstimmungen in der Begrifflichkeit regionaler Resilienz festgestellt:

„Zusammenfassend lässt sich aber sagen, dass in der Diskussion um regionale Resilienz in der Forschung (auch im Mainstream) weitgehendes, allgemeines Einvernehmen darüber besteht,

…Dass Resilienz angesichts multipler Krisen und Bedrohungsszenarien eine zunehmend bedeutende Eigenschaft von urbanen wie ländlichen/peripheren Räumen ist,

…Dass Resilienz den Imperativ der Nachhaltigkeit nicht ersetzt, aber doch – etwa um Aspekte der Krisenfestigkeit – ergänzt,

…Dass Resilienz dabei nicht nur die Fähigkeit zu Wiederherstellung („bouncebackability“), sondern auch zur Selbsterneuerung einer Region in Bezug auf ihre Funktion, Strukturen, Identität, und Beziehungen bzw. Wechselwirkungen beinhaltet,

…Dass Resilienz dabei allgemein nicht als Zustand, sondern als laufender Prozess aufzufassen ist, der über reine Anpassung hinaus auch Lernen, Selbststeuerung und -erneuerung und somit ggf. Transformation umfasst,

…Dass Resilienz dabei allgemein durch Eigenschaften wie Diversität, Modularität, Redundanz und straffe Feedbacks/kurze Wege gefördert wird.“

Um den Begriff mit einem Mehrwert zu versehen und die Notwendigkeit einer Transformation der wirtschaftlichen sowie politischen und verwaltungstechnischen Strukturen in das Konzept aufzunehmen, entwickelt Raith (2017: 13) eine leitende Vorstellung von regionaler Resilienz, die…

• „vom Gedanken einer expansiven Entwicklung abrückt, sich somit nicht in einer bloßen Anpassung an externe Krisen oder Schocks erschöpft. Sondern transformativ angelegt ist,

• eine Regionalisierung der Wirtschaft als zentrale Zielsetzung formuliert, um damit als Instrument ökologische Folgelasten zu minimieren und das Leben zu verbessern,

• sozialen Innovationen neben technologischen eine zentrale Rolle beim Übergang in eine nachhaltige post-fossile Zivilisation beimisst“.

Diese Forderungen beziehen sich unmittelbar auf die drohenden Krisenszenarien des Klimawandels und Peak Oil. Grundsätzlich betreffen diese aber eher „die ideelle und kulturelle Ebene als angenommene Ursache dieser krisenhaften Entwicklungen“ (Raith 2017: 56). Die Vision eines alternativen Entwicklungsmodells regionaler Resilienz beinhaltet: die Grundfehlannahme der Grenzenlosigkeit, die Abkehr vom klassischen Wachstumsdenken und der expansiven Moderne, der kulturelle Wandel und der Bewusstseinswandel hin zu mehr Subsistenz und Suffizienz. (Raith 2017: 56; Hubenthal 2012:22; Paech 2011) Entscheidend ist auch die Abkehr von der überdimensionierten Infrastruktur: Alle lebensnotwendigen Güter sollen möglichst nah am Verbraucher produziert werden (siehe Subsidiarität).

2.4 Neuere Studien

In den letzten Jahren sind bereits erste Studien im deutschsprachigen Raum zu regionaler Resilienz entstanden. Zwei ausgewählte Studien stelle ich hier kurz vor, da die Studien „Regionale Krisenfestigkeit“ und „Wie gehen Regionen mit Krisen um?“ den aktuellen Forschungsstand darlegen.

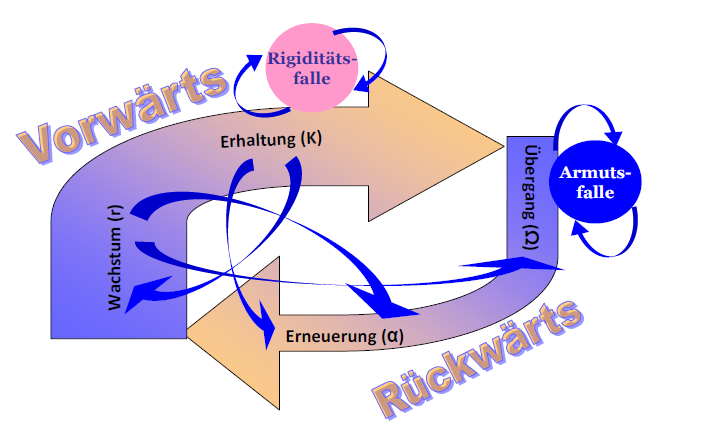

Pestel-Institut: Regionale Krisenfestigkeit

Das Eduard-Pestel-Institut aus Hannover hat 2010 in einer Studie ein 18-teiliges Indikatorenset entwickelt, um die Krisenfestigkeit aller deutschen Kreise und kreisfreien Städte zu untersuchen. Es sollte herausgefunden werden, wie stark die einzelnen Regionen von der Finanz- und Wirtschaftskrise betroffen waren. Als besonders krisenfest erwiesen sich darin die eher peripheren, weniger urbanen Räume, die nicht so stark in die globalen Wertschöpfungsketten und Produktionsnetzwerke eingebunden sind. Das Indikatorenset berücksichtigt die Dimensionen Soziales, Wohnen, Verkehr, Flächennutzung, Energie und Wirtschaft:

Die Auswahl dieser Indikatoren ist in Bezug auf die hier erörterte Definition von Resilienz nicht vollständig, da der Fokus der Studie auf die direkte Betroffenheit der Regionen durch die globale Finanz- und Wirtschaftskrise liegt. Diese Indikatoren stellen lediglich eine grundlegende Basis für das Verständnis regionaler Resilienz dar, vernachlässigen aber den transformativen, alternativen Ansatz. Besonders die Indikatoren, die einen Steuerungsansatz messen, fehlen in diesem Indikatorenset.

OAR Regionalberatung: „Wie gehen Regionen mit Krisen um?“

Robert Lukesch hat im Rahmen seines Beratungsunternehmens OAR Regionalberatung eine Studie für das österreichische Bundeskanzleramt angefertigt. Ziel dieser Studie war auf der einen Seite die „Aufarbeitung der aktuellen theoretisch-konzeptiven Debatte“, auf der anderen Seite „eine erste Übersetzung von Resilienzkonzepten in die regionalpolitische Praxis“ (Lukesch et al. 2010: 3). Mit dem entwickelten Werkzeugkasten wurden dann im Anschluss auch einige ausgewählte Regionen aus Österreich in einer explorativen Fallstudie auf ihre Resilienz überprüft, woraus Hypothesen und Leitfragen für die weitere Forschung konzipiert wurden:

„Als krisenfest wollen wir Regionen bezeichnen, die auf interne oder externe Störungen entweder keine messbare Wirkung in Bezug auf ausgewählte soziale und wirtschaftliche Indikatoren (Wachstum, Beschäftigung, Wanderungsbilanz, Umwelt‐ und Lebensqualität etc.) zeigen oder, falls sie negative Wirkungen zeigen, nach kurzer Zeit wieder die gleichen oder sogar bessere Werte in Bezug auf die ausgewählten Indikatoren aufweisen als vor Eintreten der Störung. […] Wir verstehen also unter regionaler Krisenfestigkeit die Fähigkeit einer Region, interne und externe Störungen durch Wandlungsprozesse zu absorbieren, so dass die für das Gedeihen und die nachhaltige Entwicklungsfähigkeit der Region wesentlichen Funktionen, Strukturen und Beziehungen aufrecht bleiben.“ (ebd.: 10f.)

Dieser Wandlungsprozess obliegt jenem panarchischen Adaptionszyklus nach Gunderson/Holling und bildet die Grundlage, um Resilienz als Steuerungsaufgabe zu verstehen. Im Phasenübergang soll versucht werden

„steuernd einzugreifen, um Wachstum (K), Erhaltung bzw. Erneuerung (r) miteinander zu verbinden. Resiliente Systeme sind in der Lage, sich im Wechselspiel zwischen K‐, α‐ und r‐Phase zu verstetigen, indem sie den Prozess der kreativen Zerstörung (Schumpeter 1950) und Erneuerung antizipieren, neue Verhaltens‐ und Organisationsformen in den eingebetteten Systemen austesten und zwischen Gewinnern und Verlierern des Wandels für Ausgleich sorgen. Kreative Destruktion und Erneuerung werden so zur Grundbedingung der Stabilität“ (ebd.: 23).

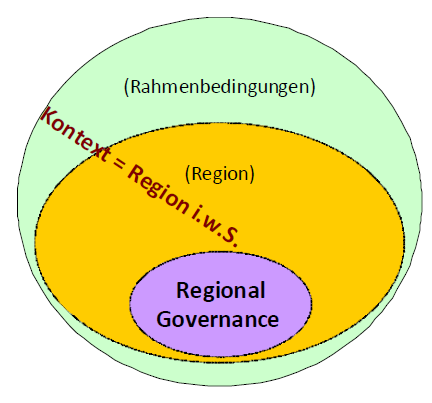

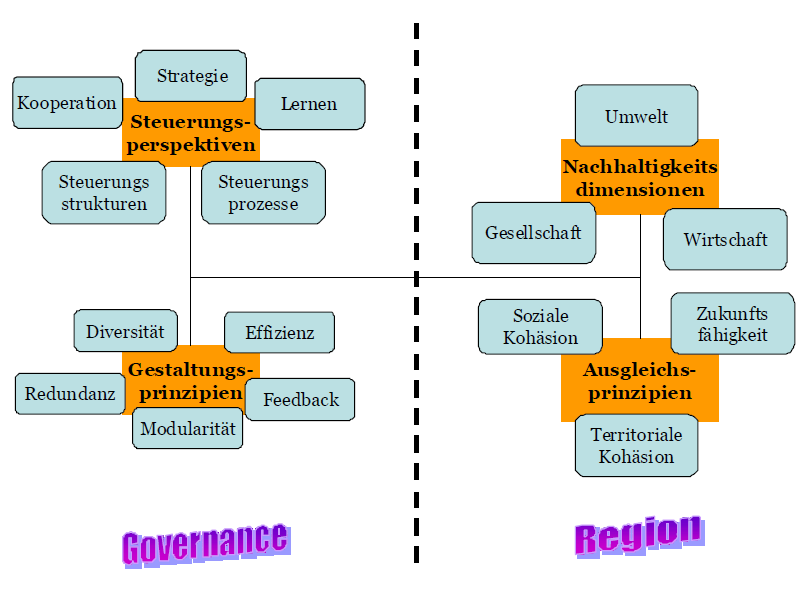

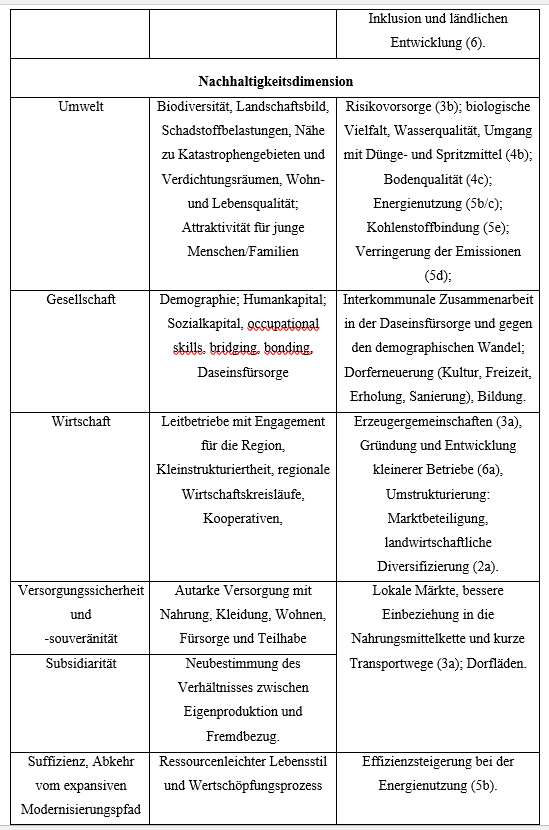

Für Lukesch et al. sind drei Bereiche von entscheidender Bedeutung: Die Rahmenbedingungen, also z.B. Naturgegebenheiten wie der Klimawandel, ökonomische Krisen; Gesetze auf EU-, Bundes- und Landesebene; die Region und die Steuerung von innen heraus (Regional Governance). Das folgende Schaubild veranschaulicht Lukesch‘ Vorstellung eines Steuerungsansatzes:

Die Domäne „Region“ umfassen dabei folgende Komponenten und Einflussfaktoren:

„Nachhaltigkeitsdimensionen: Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft.

Ausgleichsprinzipien: Soziale Kohäsion, territoriale Kohäsion, Zukunftsfähigkeit.“ (ebd.: 41)

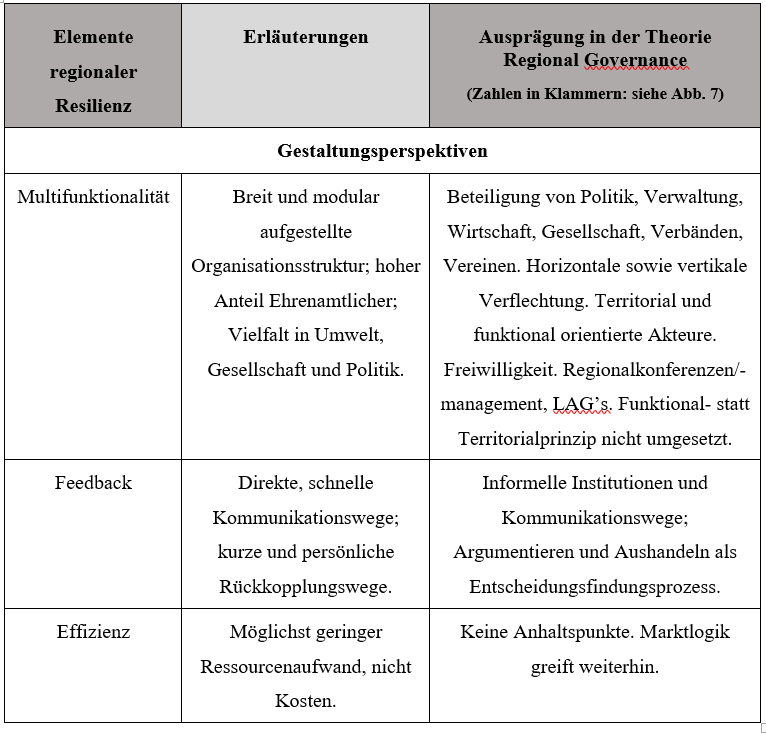

Die Domäne „Regional Governance“ umfassen die Komponenten:

„Steuerungsperspektiven: Strategie, Kooperation, Steuerungsstrukturen, Steuerungs- prozesse, Lernen.

Gestaltungsprinzipien: Diversität, Redundanz, Modularität, Feedback und Effizienz.“ (ebd.: 40)

Die genauere Beschreibung der einzelnen Indikatoren und Elemente erfolgt nicht an dieser Stelle, sondern im folgenden Kapitel. Entscheidend ist hier zu beobachten, dass Lukesch et. al sowohl konventionelle Indikatoren als auch Indikatoren in ihr Steuerungsmodell einbeziehen, die sich auf die eigenständige Steuerung der Region (Regional Governance) und damit eine nachhaltige Entwicklung der Region fokussieren:

Die Rahmenbedingungen beinhalten dabei die übergeordneten Gesetze und Institutionen und somit auch die EU-Subventionen, auf die an späterer Stelle eingegangen wird (Kapitel 5).

3. Elemente regionaler Resilienz

Aus den zuvor beschriebenen Studien werden die verschiedenen Elemente dargestellt, die die Resilienz von Regionen fördern können. Angelehnt sind diese Überlegungen weiter an den panarchischen Adaptionszyklus, um steuernd und resilienzfördernd in den verschiedenen Phasen des Zyklus reagieren und eingreifen zu können.

3.1 Gestaltungsprinzipien: Diversität, Modularität und Redundanz (Multifunktionalität), Feedback und Effizienz

Diversität, Modularität und Redundanz werden bei Lukesch et al. noch einzeln beschrieben. Raith interpretiert diese drei Elemente zusammenfassend als Multifunktionalität, da diese „praktisch eng aufeinander einwirken und somit auch meist gemeinsam auftreten (oder fehlen), […] es mitunter schwierig erscheint, konkrete Phänomene trennscharf einem der Elemente zuzuordnen, und drittens […] unterschiedlich, nicht substituierbar und zugleich unverzichtbar für die Multifunktionalität einer Region sind“ (Raith 2017: 62).

Redundanz

Die steuernde Einheit, Organisation oder Institution soll breit aufgestellt sein, sodass im Normalbetrieb scheinbar ineffiziente, aber durchaus sinnvolle Überlappungen in der Organisationsstruktur bestehen. Diese Überlappungen geben dem System Stabilität, da bei Erneuerungsprozessen, Ausfällen oder Störungen genügend Ressourcen (in Form von Arbeitskräften oder Ehrenamtlichen) innerhalb und mit anderen benachbarten Regionen vorhanden sind, um den zusätzlichen Aufwand bewältigen zu können. Begünstigende Faktoren sind in diesem Kontext vielfältige Kompetenzen und Mehrfachausbildungen der Menschen, vielfältig vernetzte Wirtschaftskreisläufe, ein hoher Anteil strukturierter Ehrenamtlichkeit und Freiwilligkeit in lokalem sozialen Management und gesellschaftlicher Vorsorge, für differenzierte Bedarfe und Aufgaben gerüstete öffentliche Dienstleistungen (z.B. Humankapital) und Vorsorge für Notfälle und Katastrophen. (ebd.: 61f.; Lukesch et al. 2010: 51f.).

Diversität

Diversität beinhaltet eine strukturelle und funktionelle Vielfalt und Verschiedenheit in den Bereichen Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft, allerdings auch in den Werkzeugen der Steuerung regionaler Entwicklung. Dies „ermöglicht Arbeitsteiligkeit, Innovationsbereitschaft und Anpassungsfähigkeit gegenüber einer Vielzahl von unvorhersagbaren Veränderungen der Rahmenbedingungen“ (Lukesch et al. 2010: 50). Begünstigende Faktoren sind eine große ökologische Vielfalt, eine vielfältige Wirtschaftsstruktur, keine stark konzentrierten Eigentumsverhältnisse, unterschiedlichen Größen der Betriebe, eine „lebendige Kunst‐ und Kulturszene; Gelegenheiten für interkulturelle Begegnung und interkulturelles Lernen; Vielfalt der Lebensmuster, Organisations‐ und Beziehungsformen; [und eine] Vielfalt an gesellschaftlichen und politischen Steuerungsinstrumenten“ (ebd.: 50).

Modularität

Die Steuerungsebene sollte aus losen miteinander gekoppelten Subsystemen bestehen, die zu lösende Aufgaben jener Ebene überlassen, die diese am effizientesten lösen kann (vertikales Ordnungsprinzip). Dabei arbeiten bei komplexen Aufgabenstellungen stets mehrere Ebenen zusammen. Jedes System verfügt über drei Steuerungsebenen: die normative (policy), die strategische (intelligence) und die operationale Ebene (coordination). Weiterhin sind die einzelnen Subsysteme jeweils so variabel miteinander verknüpft, dass ausgehende Impulse eines Subsystems von den anderen aufgenommen werden können, wenn es notwendig erscheint oder im anderen Fall eben nicht aufgenommen werden. Begünstigende Faktoren sind ausgeprägte Regional Governance-Strukturen, vielfältig vernetzte Wirtschaftskreisläufe, interregionale Partnerschaftsabkommen, Entwicklungszusammenarbeit und Fair Trade. (ebd.: 51)

Diese Forderung nach Multifunktionalität steht unserer derzeitigen Monostruktur in der internationalen Arbeitsteilung diametral gegenüber, denn diese fördert massive Fremdabhängigkeiten im globalen Ausmaß und hinterlässt einen fragmentierten Raum und ein unwirtliches, lebensfeindliches und chaotisches Nebeneinander der Zwischenstadt. Multifunktionalität fördert dagegen eine vitale, lebensfreundliche, selbstständige und -selbstbestimmte Region. (Bätzing 2015: 115f.; Raith et al.2017: 62)

Feedback

Feedback beinhaltet dichte Kommunikationsnetze, die schnelle, relevante und klare Informationsübertragungen ermöglichen sowie Kommunikationsprozesse, die für ein hohes Niveau an Aufmerksamkeit, Wissen und Vertrauen sorgen. Kurze Rückkopplungswege ermöglichen einen schnellen Ausgleich und eine frühzeitige Wahrnehmung von Störungen, während dieselben Pfade auch für die schnelle Ausbreitung erfolgreicher Innovationen und für die überlebenswichtige Verstärkung ursprünglich schwacher Signale sorgen, die auf herannahende Gefahren hinweisen. Resilienz fördernde Faktoren sind multiple Rollen- und Interaktionsmuster; direkte, persönliche Kommunikation als Back-up in sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Netzwerken und gesicherte Kommunikationswege für Not- und Krisenfälle. (Lukesch et al. 2010: 51f.)

Effizienz

Unter Effizienz betrachten Lukesch et al (2010: 52) das Hervorbringen eines Produktes oder einer Dienstleistung unter dem geringst möglichen Ressourceneinsatz bzw. -verbrauches. Möglichst viele recycelte und langlebige Rohstoffe sollen dafür eingesetzt werden. Dieses beinhaltet die Umformulierung der derzeit aktuellen Definition der Betriebswirtschaftslehre von Effizienz, in der lediglich möglichst kostengünstig produziert werden soll: Nicht Effizienz im Sinne der Profitmaximierung, sondern Effizienz im Sinne der Ökologie und des Ressourcenverbrauchs soll die Produktion und den Dienstleistungssektor bestimmen. Die Fokussierung auf beste Qualität, die Schließung von Stoff- und Energiekreisläufen (zero carbon economy), die Bündelung von administrativen Aufgaben durch interregionale Zusammenarbeit, schlanke Verwaltungsprozesse und Zuschüsse für eine kleinregionale Entwicklung fördern die Resilienz einer Region.

3.2 Steuerungsperspektiven: Strategie, Kooperation und Lernen

Strategie

Von elementarer Wichtigkeit ist eine Strategie. Es muss festgelegt werden, welche Ziele mit welchen Methoden (Wege) erreicht werden sollen. Dabei ist zwischen emergenter und expliziter Strategie zu unterscheiden. Die emergente Strategie setzt sich aus den partikularen Einzelinteressen der verschiedenen Akteurinnen zusammen, die explizite Strategie wird von den Akteurinnen gemeinsam in einem Verhandlungsprozess entwickelt und schriftlich festgehalten. Eine Schwierigkeit ist, dass niemals alle Werte und Prinzipien gleichzeitig erreicht werden können. Beispielsweise laufen gewisse Interessen im Umweltschutz und der Wirtschaftsförderung zugegen und machen die strategische Arbeit zur permanenten Managementaufgabe, die dementsprechend prominent im Governance-Arrangement (siehe Kapitel 4) verankert werden muss. (Lukesch et al 2010: 45)

Begünstigende Faktoren für regionale Resilienz sind die Konzentration auf regionale Stärken, das Streben nach einem Gleichgewicht zwischen Branchen-Spezialisierung und Branchen-Diversifikation, das Streben nach einem Gleichgewicht zwischen Offenheit und Geschlossenheit in Kreisläufen stofflicher, wirtschaftlicher oder finanzieller Art wie zum Beispiel Komplementärwährungen , ein Angebot an höheren Bildungseinrichtungen wie Fachhochschulen, ein Gleichgewicht zwischen Tradition und Innovation, eine Ausweitung der Grundversorgung in den Bereichen Energie, Nahversorgung, sozialer und technischer Infrastruktur, der Einrichtung des Gemeinwesens und eine kontinuierliche statt sprunghafte Entwicklung. (Lukesch 2010: 45 f.)

Kooperation

Unter Kooperation wird die gemeinsame Zusammenarbeit mindestens zweier AkteurInnen zur besseren Erreichung der Ziele verstanden. Unterschieden wird zwischen regionaler und regionsübergreifender Kooperation. Dazu ist es notwendig, dass das regionale bzw. föderale Konkurrenzdenken überwunden wird, denn der Kampf um die Ansiedlung von Unternehmen unter Kommunen durch Maßnahmen wie der Verringerung kommunaler Abgaben für InteressentInnen widerspricht dem alternativen Entwicklungsansatz der regionalen Resilienz. Dazu muss ein Steuersystem entwickelt werden, dass diese Auswirkungen eliminiert. Eine weitere Möglichkeit zur Förderung der Kooperation ist die Gründung einer GmbH über die gemeinnützige Form hinaus, um gewisse privatwirtschaftliche Operationen leichter und kostensparender durchführen zu können. (Lukesch 2010: 46 f.)

Des Weiteren ist es wichtig, dass die drei Sphären Markt, Staat und Zivilgesellschaft ein Grundverständnis über eine regionale Partnerschaft entwickeln. Diese Steuerungsstrukturen müssen auf Augenhöhe stattfinden und gewisse verwaltungstechnische Vorgaben lösungsorientiert behandeln. Vereinfachte Verwaltungsverfahren (z.B. Gründungsverfahren, Genehmigungsverfahren oder Betriebsansiedlungen), die regionales Wirtschaften fördern, bedürfen Priorität und wohlwollende Behandlung. Kontraproduktiv dagegen sind beispielsweise Vorschriften, die die Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen erschweren., da sich kleine Betriebe die Zertifizierungen nicht leisten können. Diese Strukturen müssen natürlich auch in praktische Steuerungsprozesse umgesetzt werden: Eine Region darf sich nicht nur auf die Förderungen von höheren Ebenen (Bund/Land/EU) verlassen, sondern muss auch eigenständige Anreize zur Steigerung der regionalen Resilienz setzen. Natürlich braucht es aber geschultes Personal, das zunächst die höchstmöglichen Fördermittel der höheren Ebenen beantragen, aber auch kreative, eigenständige Umsetzungsideen. Dies widerspricht der angestrebten Unabhängigkeit einer Region nach dem Konzept regionaler Resilienz, allerdings sollte jede Region diese Möglichkeiten nutzen, um den Weg in eine autarke, regionale Wirtschaftsweise schaffen zu können. (Lukesch 2010: 46 ff.)

Lernen

Lernen beinhaltet „die Fähigkeit, einen Wandlungsprozess zu initiieren, als dessen Ergebnis die Beteiligten in Summe über mehr Handlungsmöglichkeiten verfügen als zuvor, ohne dass die Handlungsmöglichkeiten eines Beteiligten vermindert werden.“ (Lukesch 2010: 49) Lernen kann auf persönlicher Ebene, in Organisationen, in Kooperationssystemen und Netzwerken stattfinden. Auf nicht-persönlicher Ebene manifestiert sich Lernen dann in Regulativen, Routinen, Geschäftsordnungen oder Dialogräumen. Um die Resilienz einer Region zu steigern, muss eine Region das Lernen zwischen den hier ausgeführten vier Dimensionen erkennen lassen und in Form von aufbereiteten Daten der eigenen Region frei zur Verfügung stellen. Es muss reflektiert, das Wissen transferiert, Monitoring-Systeme installiert und die notwendigen Ressourcen für die Bearbeitung zur Verfügung gestellt werden.

3.3 Ausgleichsprinzipien: Soziale Kohäsion, Zukunftsfähigkeit und Territoriale Kohäsion

Soziale Kohäsion

Soziale Kohäsion kann auch mit Solidarität beschrieben werden. Es geht darum, Diskriminierung einzelner Menschen oder Bevölkerungsgruppen hinsichtlich Einkommen, Arbeit, Bildungschancen, Gesundheit, Grundrechten und Lebenschancen zu verhindern. Der gesellschaftliche Zusammenhalt wird in einer solidarischen Gemeinschaft, in der niemand auf Grund seiner Herkunft, seines Geschlechts, seiner kulturellen, religiösen, politischen oder sexuellen Ausrichtung benachteiligt wird, gestärkt, was sich wiederum positiv auf die Entwicklung der Region auswirkt. Geringe Unterschiede zwischen Höchst- und Niedrigsteinkommen, breit gestreute Verteilung an langfristigen Vermögenswerten, Selbstwert, Toleranz und Vertrauen, Schutz von Minderheiten und vor Ausgrenzung, sowie bedürfnisgerechte, differenzierte Vorsorge- und Pflegebedingungen stärken die soziale Kohäsion und tragen somit zur Steigerung der regionalen Resilienz bei.

Territoriale Kohäsion

Die territoriale Kohäsion bezieht sich auf eine gleichmäßige Entwicklung innerhalb der Region und die Entwicklung zwischen Regionen, Nationalstaaten und Weltregionen. Jede Region dieser Erde soll faire Bedingungen vorfinden, um ihren Wohlstand sichern zu können. Wohlstand beinhaltet gleiche Chancen auf Bildung, Einkommen, Arbeit, Gesundheit, Grundrechten und eine frei gewählte Lebensführung, sodass sich jegliche Ressourcen (lokal, regional und global) für alle Menschen und Bevölkerungsgruppen in fair ausgehandelten Grenzen und Regeln erschließen. Geringe regionale Disparitäten in Sozial-, Wirtschafts- und Umweltaspekten, starke Identitäten bei gleichzeitiger Außengerichtetheit und Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit der regionalen Steuerungsstrukturen tragen zu einer positiven, Resilienz fördernden Entwicklung bei.

Zukunftsfähigkeit

„Unter Zukunftsfähigkeit verstehen wir hier das Prinzip, die der Erzielung eines angemessenen Lebensstandards und allgemeinen Wohlergehens dienenden Strukturen und Wertschöpfungsprozesse so zu organisieren, dass sie die Grundlagen für zukünftige Generationen, denselben Zielen entsprechend zu handeln, nicht schmälern.“ (Lukesch 2010: 45)

Die Verringerung von Umweltrisiken, Schadstoffbelastungen, des Verbrauchs fossiler Brennstoffe, des Gebrauchs nicht erneuerbarer Ressourcen, die Verbesserung der Rahmenbedingungen (Attraktivität, Lebens- und Entwicklungschancen) für Kinder und Jugendliche sowie der Zuzug von jungen Menschen und Familien fördert diese Entwicklung.

3.4 Nachhaltigkeitsdimension: Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft

Umwelt

Unter Umwelt werden zunächst alle naturgegebenen, geographischen und geopolitischen Rahmenbedingungen, die weitestgehend unbeeinflussbar sind, subsumiert. Dazu zählen die Geologie, Morphologie, Fauna und Flora, Klima, Hydrologie, und die Entfernung zu zentralen Wirtschaftsräumen oder Konfliktzonen. Diese Eigenschaften können sowohl negative als auch positive Folgen für die Resilienz einer Region bedeuten. Darüber hinaus sind anthropogene Einflüsse wie die Biodiversität, das Landschaftsbild oder die Schadstoffbelastung wichtige Indikatoren, um das Potenzial der Resilienz einer Region zu erfassen. Lukesch (2017: 42 f.) nennt begünstigende Faktoren für regionale Resilienz in diesem Kontext: eine geringe Exposition zu Natur- sowie menschengemachten Katastrophen (Erdbeben, Vulkane, Überschwemmungen, Orkane, Dürre, Nuklearereignisse, Kriege und die Folgen des Klimawandels), technisch-infrastrukturell bedingte Nähe zu Verdichtungsräumen oder Hauptverkehrsachsen, soziokulturelle Nähe zu prosperierenden Räumen (Neuseeland liegt Großbritannien in dieser Hinsicht näher als z.B. Mauretanien), eine hohe Wohn- und Lebensqualität (Umwelt, Freizeit, Kultur, Nahversorgung, Infrastruktur) und eine hohe Attraktivität für Fach- und Führungskräfte. Dieser Ansatz ähnelt sich wiederum stark der herkömmlichen Regionalentwicklung als Standortwettbewerb. Regionale Resilienz versucht aber Abhängigkeiten zu minimieren. Auch Lukesch verbleibt im klassischen Denkmuster und nutzt Vorteile, die durch diese Abhängigkeit entstehen, um die Resilienz einer Region positiv zu bewerten. Genau dieser Ansatz widerstrebt allerdings dem alternativen Entwicklungsansatz des Begriffs regionaler Resilienz. (Lukesch 2010: 42)

Gesellschaft

Unter Gesellschaft versteht Lukesch das Zusammenwirken von Demographie, Humankapital, Sozialkapital und dem Schutz vor Gefahren für Leib und Leben (Krankheit, Krieg, Kriminalität). Er nennt folgende positive Faktoren für regionale Resilienz: eine ausgeglichene Altersstruktur, einen hohen Anteil an Berufstätigen praktischer Fähigkeiten (occupational skills), Kreativität und Unternehmergeist, Außengerichtetheit (bridging) und Verantwortungsübernahme (bonding), ein innovationsfreundliches Klima, gesicherte Vorsorge zur Abwendung von Katastrophen, Unfällen und Kriminalität, Krisenvorsorge und medizinische Versorgung. (Lukesch 2010: 43)

Wirtschaft

Unter Wirtschaft versteht Lukesch „alle Einrichtungen und Prozesse, die dem Lebensunterhalt, der Produktion und Inwertsetzung von Gütern und Dienstleistungen und der langfristigen Sicherung von Wohlstand und Wohlergehen dienen“ (Lukesch 2010: 44). Leitbetriebe mit regionaler Verantwortung in den Bereichen Bildung, Umweltschutz, Vernetzung mit der Zivilgesellschaft und Engagement für ökologische, soziale und kulturelle Themen, eine Kleinstrukturiertheit (viele kleinere und mittlere Betriebe), ein hoher Anteil regionaler Wirtschaftskreisläufe (Erhalt von Wertschöpfung in der Region) begünstigen regionale Resilienz.

Auch in der Dimension Wirtschaft verweilt Lukesch im klassischen Regionalentwicklungs-denken. Raith ergänzt hier zentrale Aspekte, die in der kritischen, alternativen Resilienzforschung gefordert werden sollen: es brauche „soziale Innovation“, eine größere demokratische Mitbestimmung, neue, effektivere und inklusivere Formen der Partizipation am Gemeinwesen, des wirtschaftlichen Austauschs, der gemeinschaftlichen Nutzung von Gütern, der kooperativen Bewirtschaftung von Gemeingütern, der gemeinschaftsgetragenen Erzeugung von Lebensmitteln und die Bereitstellung von Leistung der Daseinsfürsorge. (Raith 2017: 63 ff.)

Raith fügt dieser Dimension die Versorgungssicherheit und -souveränität, Suffizienz und Subsidiarität hinzu, um die Abhängigkeit einer Region von diesen Indikatoren zu lösen:

Autarke, souveräne Versorgungssicherheit und Suffizienz

Der autarken, souveränen Versorgungssicherheit (Nahrung, Kleidung, Wohnen, Fürsorge und gesellschaftliche Teilhabe) wird einer elementaren, grundlegenden Eigenschaft resilienter Regionen zugesprochen. Dies soll die Vulnerabilität der Region minimieren und so die Abhängigkeiten von den globalen Wertschöpfungsketten durchbrechen und auflösen. Subsistenzwirtschaft in Kombination mit einem ressourcenleichten Lebensstil und Wertschöpfungsprozess (Suffizienz) sichern die Reproduktion unserer Gesellschaft in Abwesenheit des derzeitigen Konsumverhaltens der westlichen Kultur. Der hier propagierte Weg entspricht dem kulturellen Weg und verhindert die sogenannten Rebound-Effekte (Paech 2015).

Subsidiarität

Raith et al. (2017: 60 f.) fügen den Elementen Regionaler Resilienz noch die Subsidiarität hinzu. Darunter verstehen die Autoren, dass alle Produkte, Ressourcen und Dienstleistungen so nah an dem/der VerbraucherIn wie möglich produziert, gewonnen und angeboten werden sollen. Hahne (2016: 189 f.) nennt dieses die „Neubestimmung des Verhältnisses zwischen Eigenproduktion und Fremdbezug“, es stelle aber keinesfalls eine „vollständige Abkopplung von der überregionalen Arbeitsteilung“ dar. Alle anderen notwendigen Güter müssen dann zwangsläufig über die regionalen Grenzen hinaus besorgt werden.

3.6 Kritik

In diesem Kapitel gehe ich auf die Kritik des Begriffs Resilienz ein. Im wissenschaftlichen Diskurs scheinen sich zwei unterschiedliche Herangehensweisen an diesen abzuzeichnen. Auf der einen Seite wird von großen, global agierenden Institutionen wie der OECD ein Resilienzbegriff verfolgt, der besonders in der Entwicklungspolitik angewendet werden soll. Dabei soll Resilienz die negativen Folgen von Regionen, die von den positiven Errungenschaften der Globalisierung ausgeschlossen sind oder anders gesagt: ausgebeutet werden, abmildern und mit möglichst hoher Effizienz das Beste aus der Situation herausholen.

Außerdem erscheint regionale Resilienz teilweise als bloßes ‚rewording‘ zu fungieren. Im neoliberalen Anpassungsdiskurs firmiert Resilienz als Werkzeug, um Regionen im globalen Standortwettbewerb Vorteile zu verschaffen. Die strategische Ausrichtung als Knotenpunkt in globalen Wertschöpfungsketten und Produktionsnetzwerken soll durch Maßnahmen in der Region (z.B. durch Bildung und Infrastruktur) optimiert werden, wodurch wirtschaftliches Wachstum und Arbeitsplätze gefördert werden soll. Diese Herangehensweise stellt keine bis wenig neue Aspekte im Vergleich zur herkömmlichen Regionalförderung dar. Ressourcen kommen aus aller Welt, Waren gehen weiterhin hinaus in die weite globalisierte Welt.

Ökologisch ist an diesem Ansatz lediglich, dass „der Fokus auf evolutionäre Anpassung, welcher den vorfindlichen neoliberalen Wettbewerbsdiskurs neutralisiert, nicht aber seine natürlichen Grenzen und damit die Notwendigkeit einer ökologischen Ökonomik“ (Raith 2017: 38), liegt. Auch die Arbeiten von Deisenberger und Lukesch zielen stark auf diese Herangehensweise ab und lassen neue, zukunftsfähig Wohlstand schaffende Kriterien und Werkzeuge vermissen.

„Region“ stellt hier lediglich einen neuen Namen für konkurrierenden Standort dar. Es fehlt das Aufzeigen einer neuen Zielgröße eines alternativen Entwicklungsmodells, dass die ökologischen Grenzen unserer Umwelt berücksichtigt. Die reproduktiven Grundlagen unserer „inneren“ und „äußeren“ Natur werden weitgehend ausgeblendet.

Auch das zuvor beschriebene panarchische Modell von Gunderson und Holling beruht auf dem kapitalistischen Konkurrenzmodell und versucht nach dem Vorbild Schumpeters „industrieller Mutation“ im Prozess „schöpferischer Zerstörung“ eine eindimensionale Verbesserung der individuellen Wettbewerbssituation zu erreichen.

Auch Lukesch et al. (2010: 14) verstehen „Resilienz nicht als Daseinsform, sondern als unaufhörliche[n] Anpassungsprozess zwischen System und Umwelt“, weshalb „der Begriff „Gleichgewichtszustand“, der noch aus der technischen Auffassung des Begriffs stammt, irreführend“ sei.

Robert Lukesch hat ein Konzept zur regionalen Resilienz gegen Krisen im Rahmen der OAR Regionalberatung GmbH, die eine Studie für die österreichische Bundesregierung angefertigt hat, entwickelt und definiert die Zielsetzung der Resilienz von Regionen wie folgt:

„Als krisenfest wollen wir Regionen bezeichnen, die auf interne oder externe Störungen entweder keine messbare Wirkung in Bezug auf ausgewählte soziale und wirtschaftliche Indikatoren (Wachstum, Beschäftigung, Wanderungsbilanz, Umwelt‐ und Lebensqualität etc.) zeigen oder, falls sie negative Wirkungen zeigen, nach kurzer Zeit wieder die gleichen oder sogar bessere Werte in Bezug auf die ausgewählten Indikatoren aufweisen als vor Eintreten der Störung.“ (Lukesch et al. 2010: 10)

Dieses Zitat lässt bereits anklingen, dass der Fokus Lukesch‘ stark auf konventionellen Indikatoren wie denen des Wirtschaftswachstums oder den Beschäftigungszahlen liegt. Um den negativen Auswirkungen unseres Wirtschaftssystems entgegenzuarbeiten ist es allerdings von elementarer Wichtigkeit, dass das Konzept der regionalen Resilienz nicht nur die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen sicherstellt – was ohne Frage ein wichtiger Punkt ist, sondern die Auswirkungen auf sozio-ökonomische Systeme (Ressourcenverbrauch, Klimawandel, Artensterben, Bodenversiegelung und -erosion und Bildung) berücksichtigt.

Nachdem im vorangegangenen Kapitel die Theorie der regionalen Resilienz diskutiert wurde, stelle ich im nächsten Kapitel die Theorie des Regional Governance vor. Da dieses politikwissenschaftliche Werkzeug viele Gemeinsamkeiten mit den Elementen regionaler Resilienz hat, aber auch bereits in Förderprogrammen der EU und der BRD praktiziert wird, stellt es einen elementaren Verknüpfungspunkt für diese Arbeit dar.

4. Governance

4.1 Begriffsklärung

Die Erfahrungen in der Politik und Verwaltung der letzten Jahrzehnte verdeutlichen, dass der Staat bzw. die Verwaltungseinheiten des Staates die anstehenden Probleme unserer Gesellschaft nicht mehr vollends befriedigend lösen können: Es lassen sich drei Entwicklungen ausmachen, die darauf hinweisen, dass die alten Konzepte des Regierens nicht mehr vollends überzeugen: Denationalisierung (Globalisierung), die Mehrebenenverflechtung und die zunehmende Aufhebung der Trennung von Staat und Gesellschaft.

Soziale, wirtschaftliche und ökologische Probleme lassen sich nicht mehr innerhalb der nationalen Grenzen lösen, sondern bedürfen Maßnahmen, die auf regionaler Ebene implementiert werden, allerdings unter dem Gesichtspunkt der ökonomischen Konkurrenz auch global koordiniert werden müssen. Aufgrund der Verflechtung des Mehrebenensystems sind Maßnahmen erforderlich, die die Mitwirkung verschiedener Entscheidungsebenen unerlässlich machen, da ansonsten ein Steuerungsverlust des Staates droht. Hinzu kommt, dass Regierungshandeln auf gesellschaftlichen Widerstand trifft, wenn die Interessen von Gruppen negativ berührt werden. Zudem sind private Ressourcen und privates Wissen notwendig, um die hoch komplexen Probleme unserer Gesellschaft lösen zu können. Diese drei Entwicklungen brachten eine neue Form des Regierens hervor: Governance. (Benz/Dose 2010: 13 – 17)

Lange Zeit wurde der anglo-amerikanische Begriff Governance gleichbedeutend mit dem Wort „Regieren“ genutzt, wurde im gesellschaftstheoretischen Kontext zum Oberbegriff für die verschiedenen Formen sozialer Handlungskoordination und wird heute u.a. auch auf das Produktionsregime kapitalistischer Staaten angewandt. Seit Beginn der 90er Jahre löste Governance dann den geläufigen Begriff der „politischen Steuerung“ in der Politikwissenschaft ab. Dieser impliziert die Gesamtheit der in einer politischen Ordnung mit- und nebeneinander bestehenden Formen der kollektiven Regelung gesellschaftlicher Sachverhalte. Der Akzent liegt auf den „verschiedenen Formen zivilgesellschaftlicher Beteiligung an Prozessen politischer Regelung und der Problemlösung auf allen Ebenen des politischen Systems, von der lokalen bis zur nationalen“ (Mayntz 2010: 37).

In den späten 60er Jahren traten unerwartete innere Konflikte, wirtschaftliche Probleme und das Scheitern zahlreicher Reforminitiativen der Politik auf, sodass vom Versagen des Staates gesprochen wurde. Die Reaktion des Staates mit dem traditionellen Interventionsmechanismus, der mit einem hierarchischen Befehlsmodell in Form von Geboten, Verboten und Strafandrohung arbeitet, traf in „einer Zeit wachsender Ansprüche auf Selbstbestimmung zunehmend auf Widerstand bei den Adressaten“ (Mayntz 2010: 38), sodass nach anderen wirksamen Formen der Steuerung gesucht wurde: der kooperative Staat. „Die vermeintliche ‚Unregierbarkeit‘“ der Gesellschaft und die enttäuschte Erwartung ständig steigenden Wohlstands führten zu der Forderung, der Staat möge die Aufgaben, die er nicht zufrieden stellend erfüllen kann, anderen überlassen“ (ebd.: 39), woraufhin infrastrukturelle staatliche Aufgabenbereiche (Post, Kommunikation, Eisenbahn) in der Erwartung höherer Effizienz den Prinzipien wirtschaftlichen Wettbewerbs unterworfen und an private Akteure (Unternehmen, Vereine und Verbände) veräußert worden sind. (ebd. 2010: 39)

„Kennzeichnend für den ‚kooperativen Staat‘ ist die Vielzahl von netzwerkartigen Strukturen und Verhandlungssystemen, die aus staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren gebildet sind. Nicht nur die Erfüllung öffentlicher Aufgaben kann an Private delegiert werden, auch die Politikentwicklung, die Vorbereitung von exekutiven und legislativen Entscheidungen und die Ausarbeitung von Maßnahmenprogrammen findet heute zum guten Teil im Zusammenwirken zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren statt.“ (Ebd.: 40)

Allerdings darf man nicht naiv an diese Form des Regierens herangehen und den Fehler machen, „ohne weiteres zu unterstellen, dass Governance am öffentlichen Interesse, am Gemeinwohl orientiert ist, anstatt nach den Interessen zu fragen, die hinter der Bildung von Public-Privat Partnerships, verbandlicher Selbstregelung und Politiknetzwerken stehen“ (ebd.: 47).

In Anlehnung an Kooiman erweist es sich als hilfreich, verschiedene Analyseebenen einzuführen. Governance wird dabei in drei Ordnungen unterteilt:

„‘First order governance‘ bezeichnet das ‚everyday governing‘: Hier geht es um die Lösung konkreter Probleme bzw. Sachverhalte, […] bezieht sich damit auf das operative Handeln in politischen Prozessen. Zudem geht es hierbei um die spezifischen materiellen Aspekte des zu regelnden Gegenstands.

‚Second order governance‘ hingegen zielt auf die institutionellen Strukturen ab, in denen first order governance stattfindet. Spannend ist second order governance insbesondere in Bezug auf neue Interaktionsformen zwischen staatlichen und privaten Akteuren. Neben die formalen Regelungsstrukturen treten informelle Institutionen. Beide müssen aufeinander abgestimmt und miteinander verschränkt werden. Gegenstand dieser Analyseebene ist daher der Erhalt, das Design und die Erneuerung von Institutionen. Wie können diese stabilisiert werden, ohne ihre Flexibilität zu verlieren? Governance-Prozesse spielen sich nicht außerhalb von Institutionen ab, sondern werden von diesen beeinflusst oder gestalten den institutionellen Rahmen bewusst neu.

‚Third order governance‘ beinhaltet den normativen Rahmen des Governance-Prozesses. Dieser beeinflusst wiederum das operative Handeln sowie das institutionelle Design. Normative Prinzipien für politische Steuerung sind Rationalität des Diskurses, Responsivität, Legitimität und Verantwortung.“ (Kennel 2006: 59f.)

Diese Unterscheidung hat weder den Anspruch, den Governance-Diskurs umfassend zu behandeln, noch die politische Praxis eins zu eins widerzuspiegeln. Allerdings erlaubt es uns, unterschiedliche Dimensionen kenntlich zu machen und so „den Blick auf bestimmte Schwerpunkte zu lenken, diese analytisch zu trennen, ohne die Interdependenzen zwischen den verschiedenen Ordnungen zu leugnen“ (Kennel 2006: 60).

4.2 Regional Governance

Regional Governance ist ein politikwissenschaftliches Konzept, das sich ebenfalls auf das Regieren unterhalb der nationalen Ebene bezieht, allerdings auch stark abhängig von der nationalen und insbesondere der EU-Ebene ist. Da Regional Governance sich überwiegend dort durchsetzt, wo es nur sehr wenige regionale institutionalisierte Strukturen gibt, liegt der Ursprung dieses Steuerungsansatzes auch in Großbritannien . Aber auch in Deutschland hat sich Regional Governance als Werkzeug in den letzten 20 Jahren (besonders) in der Regionalpolitik durchgesetzt, indem Prinzipien dieses Politikmodus in politischen Förderprogrammen umgesetzt wurden. Die Förderpolitik der Europäischen Union für den ländlichen Raum und die Landwirtschaft (GAP: EGFL und ELER) macht die Institutionalisierung der regionalen Ebene unter Einbezug des Governance-Ansatzes unabdingbar, denn die EU verlangt „Regionale Aktionsprogramme“ für die Verwendung der beantragten Fördermittel. Der Rückzug des Staates aus der regionalen Strukturpolitik und die Aufforderung der EU und des Staates, die Entwicklungspfade selbst zu definieren, sowie die Kräfte der Selbsthilfe zu mobilisieren, haben das Konzept des Regional Governance vorangetrieben und in die Praxis regionalpolitischer Entwicklung einfließen lassen. (Fürst 2010: 49f., Böcher 2016: 63 und Kapitel 5.1)

Für das Aufkommen dieser politischen Praxis lassen sich noch zwei weitere Gründe identifizieren: Zum einen sind die öffentlichen Fördermittel in Zeiten leerer Staatskassen rar, sodass die Effizienz der abrufbaren Mittel gesteigert werden muss. Das Zusammenspiel verschiedener Akteure, die intersektorale Kooperation und die Beteiligung mehrerer politischer Ebenen am Politikprozess sollen Synergie-Effekte erzeugen und Win-win-Potenziale aktivieren, sodass die Entwicklungskonzepte der Regionen (REK) aus mehreren Fördertöpfen finanziert werden können. (Böcher 2016: 64)

Zudem versucht die nationale Regierung mit dem Konzept Regional Governance Politikinhalte durchzusetzen, für welche sie auf Grund der föderalen Struktur der BRD eigentlich keine Kompetenzen besitzt. Über (finanzielle) Anreizprogramme definiert der Staat oder die EU Zielsetzungen für die Entwicklung ländlicher Regionen, die über diese netzwerkartigen Zusammenschlüsse auf Landes- und kommunaler Ebene definiert und umgesetzt werden. (Fürst 2010: 61)

4.2.1 Merkmale

Regional Governance ist eine Form der Selbststeuerung, in der sich territorial orientierte Akteure (z.B. Kommunalpolitiker) mit funktional orientierten (z.B. Unternehmen und Verbände) auf freiwilliger, nicht verfasster Basis zu kollektivem Handeln vereinen, um die Entwicklung der Region voranzutreiben. Diese Kooperationsformen müssen kompetitive mit kooperativen AkteurInnen zusammenbringen, sie müssen AkteurInnen, die hierarchische Steuerung gewöhnt sind, mit solchen vereinen, die sich von solidarischem und ideellem Handeln leiten lassen, und sie müssen AkteurInnen mit lokalem und überregionalem Fokus zusammenbringen. Eine Region wird nicht mehr auf einen territorialen Raum begrenzt, sondern definiert sich durch die netzwerkartigen Interdependenzen verschiedener AkteurInnen, was die Ablösung des Territorial- durch das Funktionalprinzip bedeutet. Dabei ist die Definition einer „Region“ umstritten. Auch das BMEL und das BBSR verwenden unterschiedlich zugrunde gelegte Kriterien, um die ländlichen Regionen nach ihren Charakteristika weiter zu unterscheiden (Böcher 2016: 66).

„Nicht länger nur administrative Grenzen der Gebetskörperschaft bilden eine Region (z.B. „Landkreis“), vielmehr bilden sich sinnvoll entlang ihrer Funktionen gemeinsam zu entwickelnde Räume eine Region. Dabei können administrative Grenzen überschritten werden, wenn dies zur gemeinsamen Entwicklung notwendig ist.“ (Böcher 2016: 64)

Die Akteure sind meistens organisiert, weshalb sie nicht völlig frei in ihrem Kooperationsverhalten sind. Sie müssen einen Konsens innerhalb ihrer Organisation finden und sind eventuell in Verpflichtungen mit anderen eingebunden. Auch auf regionaler Ebene kann Governance so unterschiedliche Formen annehmen wie es Akteurskonstellationen, Handlungsbedarfe und situative Rahmenbedingungen gibt. Dennoch hat Fürst (2010: 49 – 54) folgende Charakteristika von Regional Governance zusammengefasst:

• „Zusammenspiel von (personalen) Akteuren aus Organisationen,

• Zusammenwirken von Akteuren mit verschiedenen Handlungslogiken,

• Wechselseitige Abhängigkeiten der Akteure (auf der Input- und/oder Output-Seite),

• Überschreitung der Grenzziehungen und Verantwortlichkeiten zwischen den Teilsystemen Staat, Wirtschaft, Zivilgesellschaft,

• Selbstorganisierte Netzwerke,

• Horizontale Interaktionsformen über Modi des Argumentierens und Verhandelns, nicht der Macht und des Zwanges, denn die Beeinflussung von Denkmustern und Werthaltungen der Akteure ist ein wesentliches Element der Funktionsfähigkeit von solchen Governance-Prozessen,

• Einbettung in selbstgewählte (ausgehandelte) Regelsysteme, welche die Interaktion formal kanalisieren, Transaktionskosten senken und die Erwartungssicherheit erhöhen,

• Ein hoher Grad an Reflexivität (Lernprozesse spielen eine wichtige Rolle),

• Intermediär, d.h. vermittelnd und eingebunden in bestehende institutionelle Strukturen.“ (ebd.: 53 f.)

Umstritten in der Forschung war bisher, ob Regional Governance Sozialkapital schafft, doch Fürst (2010: 54) beobachtet in der Praxis eindeutig, dass sowohl Sozialkapital gebildet wird als auch die Identifikation mit dem Thema und der Region verstärkt wird.

4.2.2 Arbeitsweise

Die erste genuine Form von Regional Governance stellen die sogenannten Regionalkonferenzen dar, bei denen Kommunalpolitiker, Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften, Umweltschutzverbände und andere gesellschaftliche Akteure einer Region zusammenkommen, um ein Konzept für die regionale Entwicklung, das über regionale Aktionsprogramme konkretisiert wird, zu formulieren.

Governance bedingt stets, dass alle wichtigen Akteure einer Region sich an diesem Prozess beteiligen. Da Akteure aber nur teilnehmen, wenn sie auch einen Vorteil in ihrer Partizipation sehen, entwickelt sich Regional Governance oftmals zu projektbezogener Kooperation. Auf Grund dieser hohen Transaktionskosten sind netzwerkartige Governance-Formen oftmals ein Übergangsphänomen, das in der Schaffung festerer Government-Strukturen mündet und zu regionalen Steuerungsstrukturen institutionalisiert wird. Dem Staat ist in diesem Prozess zunächst die Rolle des „aktivierenden Staates“ vorbehalten. Der Einzug neoliberaler Steuerungsparadigmen und der Rückbau des Wohlfahrtstaates haben zur Folge, dass der Staat lediglich die Rahmenbedingungen für eine eigenverantwortliche Selbstentfaltung der Akteure einer Gesellschaft schafft.

Fürst (2010: 56) identifiziert weiter drei unterschiedliche Phasen in der Entstehung von Governance-Prozessen auf regionaler Ebene: die die Initialphase, die Planungsphase und die Umsetzungsphase:

1. Initialphase: Bei Bottom-Up-Initiativen braucht es einen „politischen Unternehmer“, der einen gemeinsamen Handlungsbedarf identifiziert, Unterstützung bei anderen regionalen Akteuren gefunden hat und den Prozessbeginn organisiert. Die Bottom-Up-Initiative ist ein komplizierter Vorgang (hohe Transaktionskosten), der die Fähigkeit des politischen Unternehmers bedarf, Allianzen zu schmieden und zudem das richtige Timing erkennen muss, da nur aktuell interessante Themen weitere Akteure mobilisieren. Nur Themen, die von herkömmlichen Institutionen nicht qua Kompetenzzuordnung bearbeitet werden, werden von unten initiiert. Bei von außen herangetragenen Initiativen (Top-Down-Initiative) sind die Transaktionskosten wesentlich geringer.

2. In der Planungsphase muss der kollektive Prozess möglichst effizient gestaltet werden, damit die Akteure möglichst motiviert bleiben und es brauchbare Ergebnisse erzeugt werden.

3. In der Umsetzungsphase besteht die Schwierigkeit, die Beteiligten zur Selbstbindung zu verpflichten und Träger für die Projekte zu finden.

„Governance-Formen folgen im Allgemeinen einer bestimmten Logik, die darauf beruht, dass die Akteure als Persönlichkeiten agieren, freiwillig kooperieren, jederzeit aus dem Governance-Verbund aussteigen können, dass Governance-Muster auf Konventionen, Traditionen, vereinbarten Regeln basieren und sich im Kontext bestehender Institutionen bewegen müssen. Steuerungsmuster ist der über Verhandlung und Überzeugung gewonnene Konsens, der Selbstbindung erzeugt. Arguing und bargaining, also Argumentieren und Verhandeln, bestimmen die Modi der Regional Governance. Offene Machtausübung würde sofort Überlegungen bei einzelnen Mitgliedern auslösen, ob man die Kooperation verlässt, also die exit-option geltend macht. […] „Je besser solche Governance-Muster in der Lage sind, an den Institutionen vorbei Probleme zu arbeiten, desto häufiger werden sie dafür genutzt. Sie entwickeln sich dann immer mehr zu allgemeinen Vorentscheiderstrukturen.“ (ebd 2010: 57f.)

Böcher hingegen (2016: 63) verkürzt das Konzept auf vier Hauptaspekte: regionale Selbststeuerung, intersektorale Kooperation durch regionale Partnerschaften, Ablösung des Territorial- durch das Funktionalprinzip und die hierarchische Anreizsteuerung durch verschiedene Instrumente wie z.B. die Regionenwettbewerbe (siehe Kapitel 5.3).

4.2.3 Schwierigkeiten

Bei schwachem institutionellem Einfluss kann Regional Governance durch die ungleiche personelle Prägung der Zusammensetzung schnell zu „klientilistischen und korporatistischen Vorentscheiderstrukturen“ (Fürst 2010: 60) des Bewahrens mutieren, das innovative Prozesse und einen Institutionenwandel erschwert. Dies kann besonders die Wirtschaft nutzen, da sie über hohe finanzielle und personelle Ressourcen verfügt. Auf Grund der hohen Transaktionskosten werden wirtschaftlich geprägte Prozesse daher oftmals von VertreterInnen der Wirtschaft geprägt, in sozial- und umweltpolitisch geprägten Arrangements sind VertreterInnen der Sozial- und Umweltverbände überproportional vertreten.

Des Weiteren ist die Zusammensetzung des Governance-Prozesses und die Rekrutierung der Beteiligten kompliziert. Werden die Akteure ausgewählt, und wenn ja, von wem? Selbstrekrutierung und Kooptation sind die häufigsten Selektionsverfahren. Bei Bottom-Up organisierten Strukturen ist eher Selbstrekrutierung üblich, bei Top-down Initiativen eher ein repräsentatives Verfahren, das in den Förderrichtlinien beschrieben wird.

Besonders Institutionen-Fragen begleiten ständig das Regional Governance, denn zum einen bedarf es der Einbindung in bestehende Institutionen, auch um Legitimationsfragen zu klären, zum anderen sind die Prozesse ständigen Institutionalisierungen ausgesetzt, um das Vorgehen berechenbarer, risikoärmer und damit verlässlicher zu machen. Oftmals haben die Mitwirkenden keine Verfügung über Institutionen oder Ressourcen, um die Ergebnisse umzusetzen, weshalb sie auch abhängig von diesen sind. Dies kann auch den Erfolg von Governance-Prozessen stoppen, wenn die bestehenden Institutionen und deren Verantwortliche nicht an einem Wandel und der Erneuerung der institutionellen Strukturen interessiert sind. Im Rahmen der europäischen Förderinitiative LEADER wurde beobachtet, dass in einigen EU-Staaten sogar die Autonomie der lokalen Aktionsgruppen als Entscheidungsorgan abgeschafft wurde und somit der Institutionenwandel rückgängig gemacht worden ist. (Böcher 2016: 75)

Der Wille bzw. die Neigung der traditionellen Institutionen zur Erhaltung ihrer Macht oder Kompetenz darf nicht unterschätzt werden: Schon in der ersten Umsetzungsphase von LEADER+ „gab es zahlreiche Belege für eine permanente Auseinandersetzung zwischen „Governance und Government“ (siehe z.B. Böcher 2006; 2008) und Versuche des traditionellen Agrarsektors, mehr Einfluss auf die Umsetzung von LEADER+ zu gewinnen“ (Böcher 2016: 75). Viele der innovativen Governance-Elemente aus dem LEADER-Vorzeigeprogramm sind in vielen Staaten der EU nur noch ansatzweise vorhanden.

„Aufgrund der teilweise prekären Haushaltslage und der Probleme ländlicher Regionen und der Bundesländer wird versucht, LEADER als eine unter vielen Förderquellen neben anderen agrarpolitischen Töpfen zu nutzen, anstelle es im Sinne einer Regional-Governance-Strategie für regionale Innovationen und Experimente anzusehen.“ (Böcher 2016: 75)

Zudem besteht die Gefahr, dass sich oberhalb der Kreis- und unterhalb der Landesebene fernab von demokratisch legitimierten Organen eine neue Steuerungsebene etabliert, die eigene regionale Machtstrukturen ausbildet. Jede Region in Deutschland ist irgendwie institutionell vorgeformt: Entweder durch die Regionalplanung, die Bezirksregierungen bzw. Mittelinstanzen, die Delegierten-Versammlungen (Mitglieder werden von den kreisfreien Städten und Kreisen bestimmt) oder die direkt gewählten Regionalorgane (z.B. in Stuttgart und Hannover). Es bleibt also festzuhalten, dass Governance-Prozesse von verschiedenen Akteuren auch dazu genutzt werden kann, um persönliche oder klientilistische Interessen durchzusetzen.

Ein weiterer Kritikpunkt an Regional Governance-Projekten ist, dass diese wenig bis keinen Einfluss auf die mittel- und langfristige Entwicklung von Regionen ausübt, wenn man die Indikatoren BIP je Einwohner und die Einwohnerentwicklung in Regionen beobachtet. Allerdings ist diese Kritik nicht sonderlich gut begründet: Zum einen enden die meisten Evaluierungsprogramme bereits, wenn die Förderungen auslaufen, weshalb keine mittel- und langfristigen Auswirkungen beobachtet werden können. Zum anderen haben die Förderprogramme oftmals ganz andere Ziele als die Steigerung des BIP oder der Einwohnerentwicklung, die eigentlichen Zielsetzungen werden überhaupt nicht evaluiert. Zudem sind die Summen der Fördergelder höchst ungleich verteilt. Die konventionelle Landwirtschaft erhält ein Vielfaches der Fördersummen der Regional-Governance-Projekte wie LEADER+. Diese füllen in der aktuellen Förderpolitik nur eine Nische. Dabei behindern sich die Förderprojekte auch selbst, da die verschiedenen Förderprogramme gegensätzliche Ziele verfolgen, was in den Evaluierungen auch nicht berücksichtigt wird. Wenn 99% der Mittel der GAP zwischen 2000 und 2006 in die erste Säule fließen, haben die Programme der zweiten Säule es unheimlich schwer, messbare Erfolge vorweisen zu können. (Böcher 2016: 75f.)

Ein letzter Kritikpunkt ist, dass Governance nicht nur zur Analyse beobachtbarer Veränderungen in der Regionalpolitik und -entwicklung genutzt wird, sondern auch verwendet wird, um „normativ anzustrebende Praktiken der Regionalentwicklung zu beschreiben und weiterzuentwickeln“ (Böcher 2016: 65). Dies führt dazu, dass häufig nicht zwischen Empfehlung und kritischer Analyse unterschieden werden kann. Aufgabe der Politikwissenschaft ist es daher, diese „Ambivalenzen deutlich zu machen und kritisch-analytisch auf Möglichkeiten und Probleme von Regional Governance aufmerksam zu machen“ (ebd.: 65).

Somit gibt es auch keine einheitliche Theorie der Regional Governance. Es können fast alle Theorien aus den Sozialwissenschaften, die sich mit Interaktionen, kollektivem Handeln oder kollektiver Entscheidungsfindung befassen, Anwendung finden. Eine übergreifende, große Theorie würde der Regional Governance auch gar nicht gerecht werden, da diese stets sehr vom Kontext abhängig ist und von unterschiedlichen Akteuren bestimmt wird. Daher sollen im folgenden Kapitel eine Auswahl der wichtigsten Anwendungsbeispiele, die ein Instrumentarium zur Erhöhung der regionalen Resilienz darstellen können und dabei auf das Konzept Regional Governance zurückgreifen, vorgestellt werden. (Fürst 2010: 59 -63)

5. Förderprogramme der EU und BRD zur Entwicklung des ländlichen Raumes

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln die Theorie von Governance und speziell Regional Governance vorgestellt worden ist, werden in diesem Kapitel einige Beispiele für die Anwendung von Regional Governance in der Praxis aufgezeigt, die auch Elemente bzw. Ansatzpunkte der Theorie von regionaler Resilienz enthalten. Ziel dieser Darstellung ist, dass gemeinsame Zielsetzungen, Arbeitsweisen und Charakteristika zwischen bestehenden Förderprogrammen und dem Anspruch der Theorie der regionalen Resilienz herausgearbeitet werden.

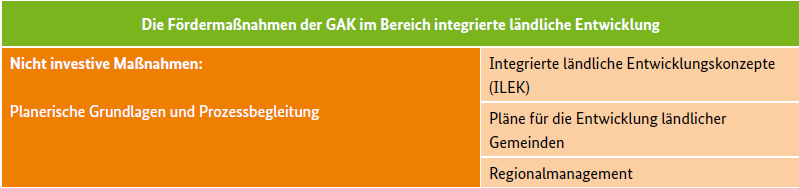

Besonders die Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union bietet der regionalen Ebene vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, die unter anderem in den Förderprogrammen LEADER und AktivRegion umgesetzt werden. Aber auch die 2014 neu ausgerichtete Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) von Bund und Ländern und die Regionenwettbewerbe stellen wichtige Projekte dar, in denen der Governance-Ansatz versucht wird umzusetzen.

5.1 Gemeinsame Agrar- und Strukturpolitik der EU: „LEADER“ und „AktivRegion“

Die Agrar- und Strukturpolitik ist der größte Posten des EU-Haushaltes. Dementsprechend hoch sind die Relevanz und auch die Brisanz des Themas. Darauf soll an dieser Stelle allerdings nicht eingegangen werden, sondern vielmehr der Fokus auf den Förderprogrammen, die am häufigsten angewendet werden und mit dem Governance-Ansatz arbeiten.

Mitte der 2000er Jahre beschlossen die AgrarministerInnen der EU-Staaten einen Paradigmenwechsel in der Agrarpolitik. Denn so alt diese Form der Förderung ist, so alt ist auch die Kritik an dieser. Die GAP besteht seitdem aus zwei Säulen: Die erste Säule, die EGFL, die über Flächenprämien mit dem zuvor viel kritisierten Gießkannenprinzip die Markt- und Preispolitik des Agrarsektors bestimmt. Diese besteht aus einer Basisprämie, Umweltleistungen, Zuschläge für kleinere und mittlere Betriebe und einer Zusatzförderung für Junglandwirte.

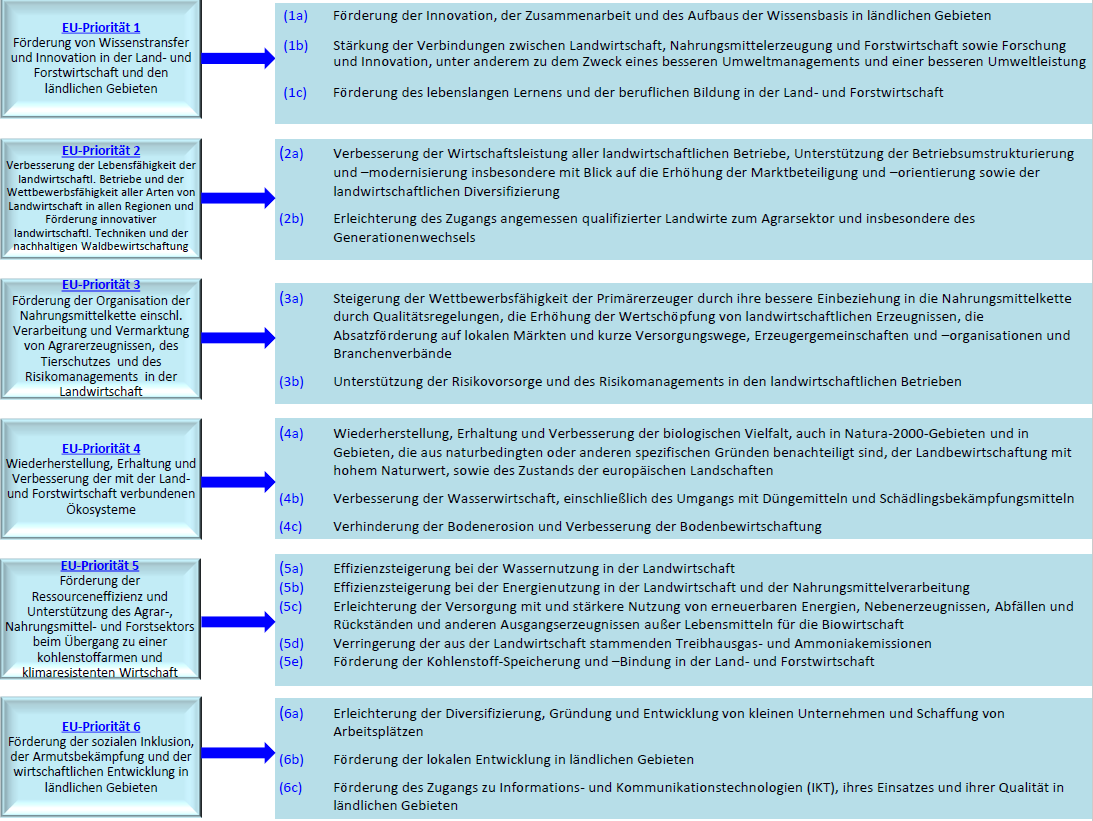

Daneben die zweite Säule: Der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes, ELER genannt. Schon 1991 förderte die EU mit dem Programm „Regionen Aktiv“ einzelne Regionen und führte darin die Prinzipien des Governance-Ansatzes ein. Diese erfolgreiche Maßnahme entwickelte sich über die Förderperioden hinweg mittlerweile zu einem fläc

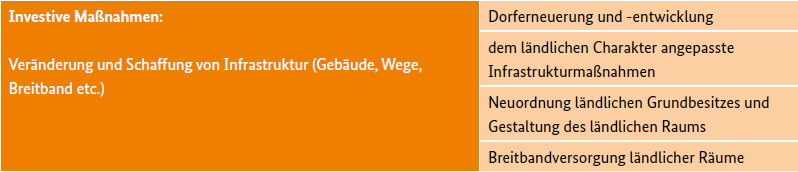

etend für die umfangreichen Ziele der Entwicklung des ländlichen Raumes:

Es wird explizit erwähnt, dass sich alle relevanten Akteure einer Region in lokalen Aktionsgruppen zusammenschließen sollen und als öffentlich-private Partnerschaften nach dem Bottom-Up-Prinzip eigene regionale Entwicklungskonzepte (REK), die die Stärken und Schwächen einer Region berücksichtigen, erstellen und umsetzen.

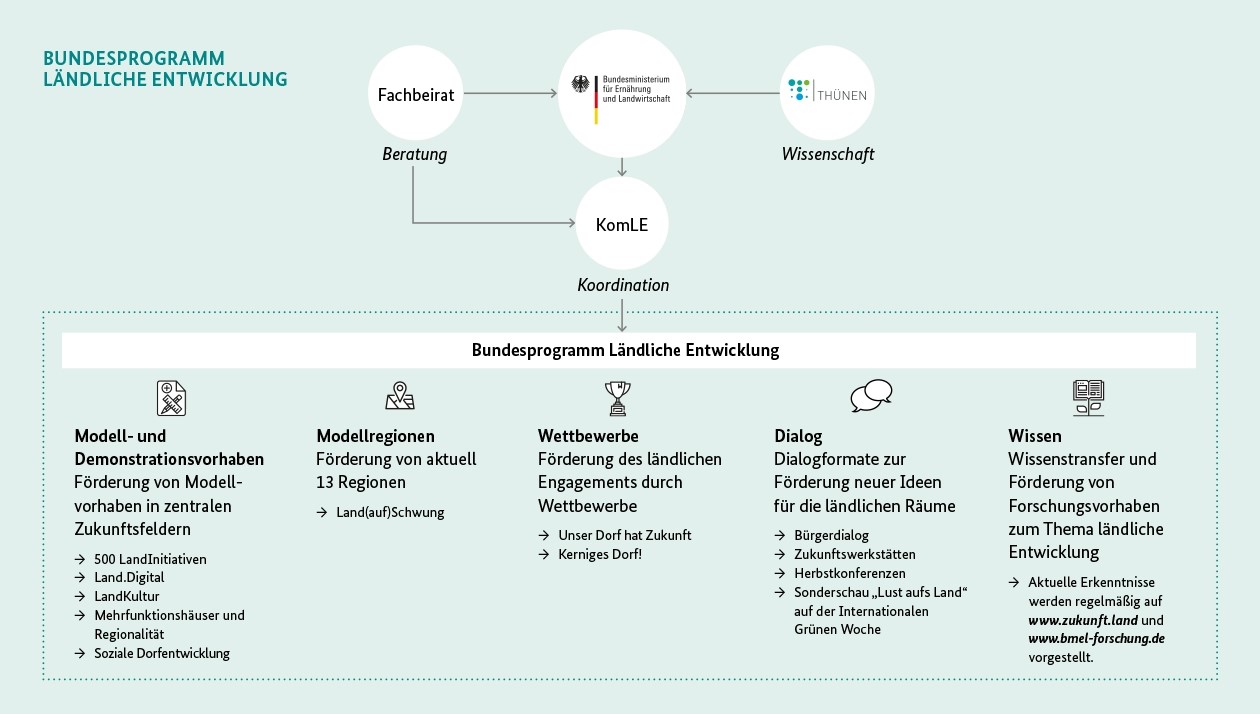

Förderbare Projekte können ganz unterschiedlich aussehen: Wissenstransfer, Unterstützung landwirtschaftlicher Betriebe, Direktvermarktung, Erhalt und Wiederherstellung von Ökosystemen, Übergang zu einer kohlenstoffarmen und klimaresistenten Wirtschaft und die Förderung von ländlichen Wirtschaftsbetrieben. Die EU-Kommission will die LandbewohnerInnen dabei unterstützten, ihre Region selbst zu entwickeln. In jeder LEADER- bzw. „AktivRegion“ gibt es eine/n RegionalmanagerIn, der diese Prozesse und Anliegen unterstützt, denn die Menschen in der Region selbst wissen am besten, was ihrer Region guttut. Und auf deren Einfälle und Ideen kommt es an. Das ist die Grundidee der LEADER-Initiative. Öffentliche und private Partner, die die lokalen Aktionsgruppen bilden, entscheiden über die Verwendung der Gelder, müssen sich allerdings an die Richtlinien auf Landesebene halten, die wiederum an die EU-Richtlinien gebunden sind. Die öffentliche Hand wird bewusst aus diesen Entscheidungsgremien herausgehalten (DVS 2018 (b)).

In Schleswig-Holstein, wo die LEADER-Initiative flächendeckend über die AktivRegionen gefördert wird, wurden die vier Schwerpunkte Klimawandel und Energie, Nachhaltige Daseinsvorsorge, Wachstum und Innovation und Bildung in dem Entwicklungskonzept für den ländlichen Raum (EPLR), welches jedes Flächenbundesland selbst erstellt, festgelegt. Die LAGs haben innerhalb dieser Richtlinien die Kompetenz über die Bewilligung von Projekten und der Vergabe der Mittel. In Abbildung 8 ist die Zusammensetzung der verschiedenen Förderebenen übersichtlich dargestellt:

Zentrale Anforderungen werden im „Leitfaden zur Erstellung einer Integrierten Entwicklungsstrategie“ von Pollermann (2014: 4 f.) beschrieben: Die Entwicklungsstrategie muss zu den Zielen des entsprechenden Programms – hier dem EPLR in Schleswig-Holstein – beitragen, auf Grundlage einer SWOT Analyse (engl. für Strenghts, Weakness, Opportunities und Threats) und der regional identifizierten Bedarfe ausgearbeitet, konkrete messbare Ziele abgeleitet, Verknüpfungen zwischen Entwicklungsaktivitäten gefördert werden, integriert und auf mehrere thematische Sektoren bezogen sein, modellhaften/innovativen Charakter haben, eine Kooperation und Vernetzung mit anderen Gebieten eingehen, Erfahrungen über eine überregionale Vernetzung austauschen und voneinander lernen.

Das Land Schleswig-Holstein hat folgende Ziele für die Entwicklung des ländlichen Raumes in der Förderperiode 2014 – 2020 herausgegeben: