Detlef Baer: Wie der Wachstumsillusion begegnen?

Einführung in die Thematik

Seit einiger Zeit beherrscht eine zunehmene Unsicherheit die politische Weltlage. Das Kriegsgeschehen in Europa, die verwirrenden Wahlergebnisse in den USA so wie auch in Österreich, Italien, den Niederlanden, der Bruch der Ampelkoalition, Inflation, Wirtschaftskrise, die Herausbildung autokratisch geführter Blöcke im Osten, die Schwäche Europas, vor allem die Wehrlosigkeit gegenüber der bedrohlichsten Gefahr für die Menschheit, der Klimakrise, erhärten den Eindruck zunehmender Ohnmacht. Diese Krisenmomente belasten unsere Zukunftsperspektiven. Sie bewirken destruktive Verhaltensmuster, Staatsverdrossenheit und eine gesellschaftliche Spaltung. Diese Spaltung betrifft fast alle westlichen Demokratien, aber auch ein Land wie die Türkei. Wir beobachten die Unversöhnlichkeit von 50% plus /minus x im kleinen Prozentbereich in Frankreich (Le Pen / Macron), in den USA (Trump vs. Demokraten), in England, Italien, Österreich, den Niederlanden. Auch die Bundesrepublik bewegt sich auf eine polarisierende politische Spaltung hin. Demokratische Entwicklungen können aber nur in einer stabilen Gesellschaft gedeihen, die nicht mit sich selbst beschäftigt ist, sondern mit der Lösung von Zukunftsaufgaben. Die wichtigste Aufgabe ist der Klimawandel, der in den Wahlkämpfen in Österreich und den USA völlig in den Hintergrund geraten ist. Waldbrände, Eisschmelze und Verfehlung des 1,5 Grads sind gar kein Thema mehr! Welche Zukunft überlässt die jetzige Wohlstandsgeneration ihren Kindern?

Die Menschen, die sich von der Demokratie zunehmend abwenden, sind keineswegs „schlecht“. Die Soziologin Arlie Russell Hochschild reiste ins Herz der amerikanischen Rechten, nach Louisiana, und suchte fünf Jahre lang das Gespräch mit ihren Landsleuten, um herauszufinden, warum mit und durch Trump die autokratische Bewegung Zuspruch erhält. Sie wurde von Andersdenkenden eingeladen, höflich behandelt und akzeptiert, freilich ohne verfestigte Meinungen in Zweifel bringen zu können. Hochschild resümierte drei feste Standpunkte:

1. Wir werden abgehängt! Wir arbeiten, doch die Unterstützung bekommen andere. Hochschild entwirft dafür ein Bild: die weißen Amerikaner stehen Schlange vor dem Berg, deren Besteigung eine verheißungsvolle Zukunft verspricht (Make America Great ), doch die Schlange wird überholt von Bedürftigen, Ausländern, Migranten.

2. Schuld trägt der Staat! Er unterstützt nur diejenigen, die nicht zum Wohlstand beitragen. Das beginnt bei der Unterstützung im Gesundheitswesen bis hin zum Schul-Essen für bedürftige Kinder. Hochschild fragte einen Arbeiter, warum er denn sich der Errungenschaften von Obama Care bediene, nachdem bei ihm als Ablehnenden von der Gesundheitsreform eine durch Umweltschäden hervorgerufene Krankheit ausgebrochen war. Er antwortete tatsächlich: „wenn es die Krankenhäuser mit ihren Leistungen nun mal gibt, dann nehme ich es natürlich mit, aber Obama Care ist falsch!“

3. Der Staat mischt sich zu sehr ein! Bei fast allen Gesprächen sickerte eine nostalgische Erinnerung an die frühere gute (Jugend-)Zeit durch. Doch dann griff der Staat ein, durch Umweltschutzmaßnahmen (die Konzerne wissen doch selber, was richtig ist!), durch Auflagen, Verkehrsregelungen, Steuern usw.

Die lesenswerte Studie des Soziologen Andreas Reckwitz thematisiert den Verfall der alten Mittelschicht und den Aufstieg der akademischen neuen Schicht. Diese Veränderungen gehen seiner Ansicht nach einher mit einer Veränderung von Ansichten und Verhaltensweisen und einem die Gesellschaft spaltenden Wertewandel. Zeitlich begann dieser Wandel in den 80er Jahren. Seit 1970 verschiebt sich zunächst leicht, dann gravierend die Erwerbstätigenanzahl in den einzelnen Wirtschaftssektoren. Arbeiteten 1970 noch jeweils rund 47 % der Erwerbstätigen in der Industrie und im Dienstleistungssektor (der Rest arbeitete in der Landwirtschaft), so verschiebt sich das Verhältnis auf gegenwärtig 75:28 % zugunsten des Dienstleistungssektors. Natürlich muss auch der dieser differenziert betrachtet werden, was auch bei Reckwitz erläutert wird. Wichtig für diese Veränderung sind zweierlei: Einmal die Unumkehrbarkeit dieser Entwicklung, unerwünscht und unakzeptabel für die Gesprächspartner von Hochschild und vielen Staatskritikern der Gegenwart. Zweitens die Notwendigkeit der Akzeptanz, dass Lösungsansätze zur Bewältigung von Herausforderungen angesichts zunehmender gesellschaftlicher Differenzierung schwierig zu verwirklichen sind.

Eine Harmonisierung von partikularen Gesellschaftsgruppen geschieht nicht allein durch Lohnangleichung, sondern vor allem durch Empathie und durch Differenzierungsvermögen.

1970 gilt auch als der Wendepunkt in der Naturausbeutung. „Der Earth Overshoot Day markiert jedes Jahr das Datum, an welchem die Menschheit alle biologischen Ressourcen verbraucht hat, die die Erde während des gesamten Jahres regeneriert. Gegenwärtig verbraucht die Menschheit 74% mehr als die Ökosysteme des Planeten regenerieren können – oder “1,74 Erden”. Vom Earth Overshoot Day bis zum Ende des Jahres lebt die Menschheit folglich von ökologischem Raubbau. Das ist die grösste Übernutzung in der Geschichte der Menschheit. Weltweit ist die Menschheit zum ersten Mal in den frühen 1970er Jahren in den ökologischen Overshoot geglitten.“ Auch hierbei muss natürlich differenziert werden zwischen den reichen „Overshoot-Ländern“ wie den USA, Saudi-Arabien, China und den europäischen Staaten sowie den ärmeren afrikanischen und z.T. asiatischen Ländern. Wer wie ich aus privaten Gründen Asien etwas kennenlernen durfte, der erfuhr auf bemerkenswerte Weise die Anziehungskraft der westlichen Konsumgesellschaft. Betrachten wir deshalb einmal genauer den historischen Verlauf, der so nachahmenswert erscheint und zu den gegenwärtigen wie zukünftigen Belastungen beiträgt.

Historischer Verlauf

Der Wachstumsgedanke, den wir nicht nur in der kapitalistischen Ideologie finden, führte die Menschheit aus der Verelendung heraus, ungeachtet der Verteilungsungerechtigkeit und der kolonialen Ausbeutung. Heute hungern weniger Menschen als noch vor 50 Jahren, wozu vor allem die Entwicklung in China und eingeschränkt Indien beitrug. Doch erreicht das Wachstum Grenzen, die für das Überleben der Menschheit nicht überschritten werden dürfen. Folgende selbst erstellte Graphik soll den historischen Prozess verdeutlichen:

Aus der Armut und Unterernährung entwickelte sich die Menschheit seit der Industriellen Revolution im 20.Jahrhundert zunehmend und regional unterschiedlich zu einer Welt, die die Armutsgrenze mehrheitlich überschritt. Der Wohlstand wuchs vor allem in den fortgeschrittenen Industriestaaten, Mittelschichten bildeten sich heraus. Ich wiederhole nochmals, dass diese Betrachtung einen statistisch gesehenen allgemeinen Trend wiedergibt und weder Verteilungsproblematiken innerhalb einer Gesellschaft oder zwischen Staaten missachten soll. Seit den 70er Jahren lebt die Welt auf Kosten der Natur, auch hier setzen die reichen Staaten negative Marken. Einerseits setzen sie Vorbildzeichen, gerade China unter Deng Hsiao Ping eiferte westlichen Wachstumsmodellen nach. Andererseits: mit dem Erfolg der Verminderung der Armut wuchs die zunehmende Naturausbeutung mit den negativen Folgen des Klimawandels und der abnehmenden Biodiversität. Wachstum als Motor einer fortschrittlichen Wirtschaft ist aus keinem Ökonomiebuch zu löschen, dabei ist der Wachstumsantrieb die eigentliche Ursache des Dilemmas. Denn Wachstum stößt an Grenzen! Und diese werden in der Gegenwart zunehmend sichtbar. Betrachten wir verstärkt die letzte Phase des überkompensierten Wachstums, also die Phase seit 1970:

Die Wachstumsentwicklung nimmt zwangsläufig ab, wenn Sättigungen eintreten. Eine Sättigung zeigt sich in der Überalterung der Industriestaaten. Eine weitere in der Verknappung von Rohstoffen, der Verengung der Lieferkettenwege, dem zunehmenden Konkurrenzkampf der Wirtschaftsblöcke, der Umweltkrisen incl. ihrer Kosten, der Spaltung der Gesellschaft in Aufklärer und Negierer usw. Vermeintliche Lösungsansätze werden gepredigt, die jedoch an der Wurzel des Übels vorbeigehen. Da wäre zunächst die Hoffnung auf technische Entwicklungen. Ki oder AI entwerfen Lösungsmodelle umweltschonender Materialien, neuer Speicher, verbesserter Produktionstechniken … In der Tat sollten wir den schöpferischen Erfindungsgeist der Menschheit nicht unterschätzen, doch sind technische Verbesserungen oftmals durch erhöhten Energieverbrauch (KI / AI) oder durch negative Kompensationsentwicklungen verbunden (Rebound-Effekt). Wenn E-Autos den bisherigen weltweiten Bestand von Autos von 1,6 Milliarden Fahrzeugen ersetzen würden, so gäbe es weiterhin Staus, weiterhin Rohstoffbedarf, weiterhin Unfälle. Ein Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel hätte einen viel größeren positiven Effekt, doch wären dafür zwei Veränderungen von Nöten: einmal die Verbesserung der Attraktivität öffentlicher Verkehrsmittel, zum andern ein Bewusstseinswandel. Damit sind die zwei Lösungsbereiche genannt, ohne die ein Halt überkompensierten Wachstums nicht zu erreichen ist. Das individuelle Verhalten muss sich ändern, und zwar intrinsisch, und die Gesellschaft mit den politischen Verantwortlichen muss die geeigneten Rahmenbedingungen dafür schaffen.

Doch warum besitzt der ungebremste Konsum eine solche Dominanz? Steckt er wirklich in jedem Menschen oder wird er erzeugt, zumindest verstärkt durch eine ideologische Komponente? Nach Rostow durchlaufen Staaten fünf Stadien wirtschaftlicher Entwicklung, deren letzte Stufe der (von ihm erstrebenswerte) Massenkonsum sei. Das Erreichen dieser Stufe kennzeichnet nach Rostow einen Reifeprozess, der durch die Digitalisierung und den gezielten Dateneinsatz zur Erfassung der Käuferwünsche gegenwärtig noch verstärkt wird. Diese Konsumkultur deckt sich mit den materiellen Wünschen von Individuen, die dem Habitus ihres zunehmend singulären Interessen repräsentierenden sozialen Milieus gerecht werden. Wichtiger noch als die durch technische Veränderungen bewirkten Konsumerfüllungen ist die ideologische Verinnerlichung des Konsumverhaltens durch eine Gleichsetzung von Freiheit und Konsum. Der Konsument entscheidet frei nach seinen Wünschen und Bedürfnissen, und diese Freiheit darf nicht durch staatliche Regulierung beeinträchtigt werden. Philipp Lepenies beschreibt ausführlich den Werdegang dieser neoliberalen Ideologie, die in Friedrich August von Hayek und M. Friedman ihre ideologischen Vorreiter bekam und mit M.Thatcher und R.Reagan die politische Umsetzung erfuhr. Der Mensch handelt rational und frei, der Staat grenzt ein und beschränkt, so die Grundprämisse dieser Weltanschauung. Doch die Vernunft fragt: Warum dann Werbung? Warum Interesse an Daten über das Kaufverhalten von Menschen? Und, warum keine Auskunft über den wahren Preis des Konsums?

Lösungsansätze

a) Individuell

Lösungsansätze müssen angenommen werden, d.h., Individuen müssen ihr Verhalten ändern. Während der Corona-Zeit entdeckten viele Menschen ihren Überfluss in den Kleiderschränken, die Schönheit der naheliegenden Natur und den Wert freundschaftlicher Hilfe. Nach der Corona-Zeit begann der Nachholbedarf, also Konsum, Reisen, Individualismus. Eine nachhaltige Bewusstseinsveränderung geschieht nur durch bleibende empfundene Erfahrung! Die Herausforderungen der Zukunft benötigen einen Bewusstseinswandel in zwei Bereichen: Empathie und Differenzierungsvermögen. Erst durch das Hineinfühlen der Probleme anderer kann ich der Schicksalhaftigkeit ihrer Problemlagen gewahr werden. Wenn ich Lösungsansätze differenziert betrachte, kann ich die Schwierigkeiten sogenannter einfacher Lösungen begreifen. Doch können Menschen Empathie und Differenzierungsvermögen verbessern?

Soziale Tätigkeiten

Soziale Tätigkeiten ermöglichen die Einfühlsamkeit in andere Schicksale. Der erste Vorschlag zielt deshalb auf ein soziales Pflichtjahr für alle! Aus eigener Erfahrung kann ich nur positiv über meinen Zivildienst berichten. Ich leistete ihn in den 70er Jahren im Altenheim, wobei meine Hauptaufgabe darin bestand, älteren Menschen Essen auf Rädern zu liefern, also Mahlzeiten, die im Altersheim zubereitet worden sind. Dabei lernte ich als 18-jähriger Schicksale und Lebensumstände kennen, die meine Einstellung prägten und die ich nicht missen wollte. Wenn Herr Lindner diesen einstmals vorgetragenen Vorschlag mit den Worten zurückwies, man stehle der Jugend damit ein Jahr, so ist diese Haltung an Unkenntnis kaum zu überbieten. Bleiben wir bei meinem Beispiel: ich wohnte daheim, arbeitete von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, bekam 350 DM und hatte abends keinerlei Verpflichtungen. Ich spielte mit Freunden Skat, ging zum Fußball, lernte in einem Abendkurs Spanisch (leider wieder vergessen!) und hatte Zeit mir über meine berufliche Laufbahn Gedanken zu machen. Viele junge Menschen, die mit sozialen Diensten konfrontiert werden, werden eine solche sinnvolle Berufswahl ins Kalkül ziehen. Die Arbeit macht Sinn und gibt Erfüllung, oftmals mehr als bei besser bezahlten Berufen im Finanzwesen oder andernorts. Doch dieses soziale Pflichtjahr vergeht und erhält für viele mit der Zeit nostalgischen Charakter. Deshalb sollten soziale Tätigkeiten auch während der Berufszeit und – wenn möglich- auch danach getan werden. Die Vereinbarkeit von Beruf und z.B. einer drei bis sechswöchigen sozialen Tätigkeit kann nicht erzwungen werden. Staat und Arbeitgeber können jedoch Anreize geben, so wie es bei Ehrenamtstätigkeiten bereits geschieht. Arbeitgeber können für die Freistellung von Mitarbeitern steuerliche Anreize erhalten, Arbeitsnehmer für solche sozialen Tätigkeiten Pluspunkte bei der Rentenanpassung. Die Tätigkeitsfelder können vielfältig sein, von Pflege bis zu handwerklicher Hilfe oder Unterstützung bei bürokratischen Anträgen. Wichtig ist die Erweiterung des Umfeldes, die Hilfe für jene, die Hilfe benötigen. Viele Menschen in meinem Umfeld tätigen bereits in vielerlei Bereichen Ehrenamtsdienste, sei es in Pfarrbibliotheken, bei der Telefonseelsorge, in Schulen, in Sportvereinen usw. Die Aufgaben in anderen Bereichen außerhalb der unmittelbaren beruflichen Tätigkeit ermöglichen auch eine differenziertere Betrachtungsweise. Wer für längere Zeit in anderen Bereichen tätig ist, erhält Einblicke und wahrscheinlich auch Verantwortung in Entscheidungsbereichen. Fortbildungen und Austausche ermöglichen weitere interessante Erkenntnisse und Begegnungsmöglichkeiten. Kontakte mit unterschiedlichen Gruppierungen, der Austausch von Meinungen und die Akzeptanz anderer Sichtweisen tragen zur Stabilität einer Gesellschaft bei.

b) Politisch

Neben den oben unter individuell genannten Anreizen müssen diverse Maßnahmen politisch getätigt werden, um die Wirtschaftswachstums-Idee zu einem Nachhaltigkeits-Paradigma zu verändern.

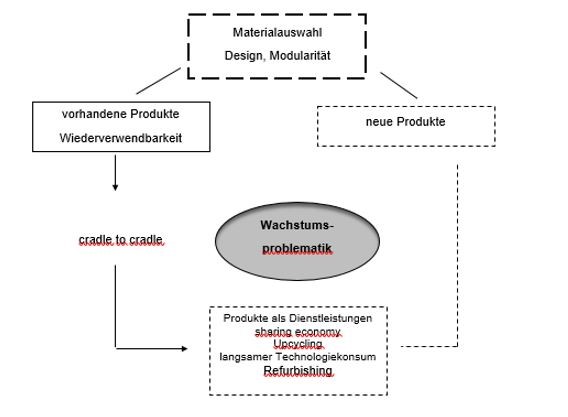

- Förderung der Kreislaufwirtschaft: Die Kreislaufwirtschaft basiert u.a. auf dem Gedanken der Recycelbarkeit, d.h. der einmaligen Naturentnahme zur wiederholten Nutzbarkeit produzierter Güter. Institute und NGOs arbeiten an Modellen und umsetzbaren Beispielen, und die Politik muss solche Projekte fördern, ihre Resultate in die Ökonomie einfließen lassen. Die Umsetzung von einer Wachstumsgesellschaft in eine Kreislaufökonomie ist schwierig, doch der Weg ist das Ziel. Ein erster unterstützender Ansatz wäre die Aufdeckung von Herkunft und Umweltbelastung der produzierten Güter auf dem Etikett. Ein zweiter Schritt wäre die steuerliche Belastung nach diesen Kriterien. Ökologisch hergestellte Produkte, evtl. aus recyceltem Material, wird in der Produktion teurer sein als herkömmliche Produktionsprozesse, in der aufgelisteten Summe von Folgekosten jedoch billiger. Eine Klassifizierung, die trotz mancher Mängel wg. ihrer Vereinfachung in vier Merkmalsbereiche einteilt, evtl. sichtbar durch Farben auf dem Etikett, klärt den Verbraucher auf und setzt Anreize für Produktion und Konsum.

- Wahrer Preis: Wir benötigen Untersuchungen durch der Nachhaltigkeit verpflichtete Wirtschaftsinstitute über die wahren Preise von Gütern. Solche Erkenntnisse dienen als Basis für die Konsumenten-Aufklärung als auch für die „wahre“ Besteuerung. Beispielhafte Untersuchungen können auch als Schulungsmaterial angeboten werden. Möglich wäre eine farbliche Etikettierung nach der Gewichtung nachhaltiger Produktion, dementsprechend müsste auch die steuerliche Belastung eingestuft werden. Letztendlich entscheidet zu einem hohen Prozentsatz der Preis über das Käuferverhalten.

3) Lernen von anderen. Vor Jahren fielen die Wahlplakate der Volt-Partei durch Hinweise von beispielhaften Maßnahmen anderer europäischer Städte auf. Z.B. die Lösung von Wohnungsproblemen in Wien, die Umsetzung von Verkehrsberuhigung in Kopenhagen usw. Es gibt viele solcher Vorbilder, auch die Einführung eines autofreien Sonntags mit vielen Freizeitangeboten in dieser Zeit und an dem ansonsten befahrenem Ort. Jede Leserin und jeder Leser dieses Artikels wird irgendein nachahmenswertes Beispiel aus einem Urlaubsort mitbringen, und sei es noch so trivial. Die Einführung des Kreisverkehrs als oftmals sinnvolles verkehrspolitisches Instrument wurde von Nachbarländern übernommen. Genauso können Maßnahmen unseres Landes für Nachbarländer positiv übernommen werden, der Austausch und die Akzeptanz sind wichtig.

4) Direkte Demokratie: Der Zweifel an der Wirksamkeit des demokratischen Systems wächst. Der momentane Wahlkampf (Februar 2025) mit den nichtssagenden Sprüchen bestärkt eher ein Ablehnungsgefühl. Politische Entscheidungen zu treffen erfordert Sachkenntnisse, Abwägung alternativer Ansätze und Durchsetzungsvermögen bei Offenlegung der Absicht. Bei großen Entscheidungen sind Bürger oftmals überfordert, die wahren Hintergründe zu überschauen. Werden sie vor Ort, in den Bereichen, die sie überschauen können und wo sie Kenntnisse erwerben können, jedoch einbezogen, so verändert sich das kritisch – ablehnende Bewusstsein in ein konstruktives Mitarbeiten. So die mehrheitlichen Erfahrungen der Bürgerbeteiligungsgruppen, die gelost für einen Zeitraum zusammen Entscheidungen vorschlagen konnten, auf die die Politiker eingehen mussten. Solche Erfahrungsberichte aus Irland und Belgien hatten nur positive Resonanz. Der Ausbau von Bürgerforen und Bürgerräten und die Erweiterung ihrer Befugnisse wäre ein wesentlicher Schritt zur Akzeptanz eines demokratischen Systems. Dann wären „die da oben“ auf einmal „wir“, und selbst die Einsicht, dass politische Entscheidungen schwierig zu treffen sind, hilft zur Akzeptanz der Demokratie.

5) Einschränkung von Werbung: Vor vielen Jahren gab es eine Gleichsetzung von Werbung mit dem Begriff „Produktinformation“. Angesichts versteckter chemischer Beimischungen ist diese Begrifflichkeit nur Hohn. Für eine genauere Information über Inhalt, Wertigkeit und auch Herkunft von Produkten muss sich der Verbraucher sachkundig machen. Dafür gibt es durchaus wirksame Informationskanäle wie die Sendung „Markt“ oder die Stiftung Warentest. Die Klientel, die davon Gebrauch macht, ist überschaubar, und die Konsequenzen für schlechte Waren sind für die Produzenten gleich Null. Werbung suggeriert und spricht Gefühle an, soweit zur neoliberalen Entscheidungsfreiheit des Konsumenten! Infolge einer Eiweiß-Allergie war ich gezwungen, Babynahrung auf ihren Inhalt zu untersuchen. Solche Informationen fanden sich auf der klein gedruckten Etikettierung und waren mühsam zu entnehmen. Immerhin gab es diese Informationen zu diesem Zeitpunkt schon, zu meiner Kindheitszeit gab es sie nicht. Solche Ansätze müssen verbessert werden und vor allem ehrlich sein.

6) Attraktivität alternativer Verhaltensweisen fördern: In Kolumbiens Hauptstadt findet seit 40 Jahren die Ciclovia statt, der autofreie Sonntag.“ Die Abhängigkeit Deutschlands von russischer Energie hat eine Idee ins Spiel gebracht, die noch vor zwei Wochen undenkbar schien: ein autofreier Sonntag. Brasilianische Städte wie Rio de Janeiro und Bogota in Kolumbien machen das seit Jahren so.“ Diese Sonntage gestalten sich als Familienfest mit gemeinschaftlichen Radtouren, Flohmärkten, Theater – und Musikfesten auf den Straßen. Der Sonntag gestaltet sich zu einem Volksfest, das auf ein breites Verständnis stößt. – Kommunen können zusammen mit NGOs oder kirchlichen Gruppen nachhaltige Projekte anbieten, z.B. Kochkurse. Sparkassen können in Zusammenarbeit mit kommunalen politischen Gremien Sparfonds auflegen, deren Projekte / Gewinne der Nachhaltigkeit dient. Der norwegische Staatsfonds – in weitaus größerer Dimension – könnte ein Vorbild sein. Die intrinsische Erkenntnis bewirkt eine nachhaltigere Verhaltensänderung als Verbote. Ab einer gewissen Größe entsteht auch eine Sogwirkung, die Freunde, Verwandte und Nachbarn mitzieht. Die politischen Entscheidungsträger müssen anfänglichen Widerstand überwinden. Ich kann mir die Bildzeitungsüberschrift bei der Einführung eines autofreien Sonntags genau ausmalen, doch vielleicht lesen viele Menschen diese Zeitung nach einiger Zeit auch nicht mehr, weil sie auf der anderen Seite stehen.

Fazit

Ein Fazit muss auch auf die gängige Meinung eingehen, dass Wirtschaftswachstum eine ökonomische Notwendigkeit für Beschäftigung, sozialen Ausgleich und Wohlfahrt sei. Diese Diskussion kann uferlos geführt werden, sie beherrscht zunehmend und kontrovers die politische und gesellschaftliche Auseinandersetzung, vor allem in Wahlkampfzeiten. Ansätze eines nachhaltigen Wirtschaftsmodells trägt die Kreislaufwirtschaft. Die Diskussionen klammern meisten eine wichtige Komponente aus, den Preis. Umweltschäden verursachen Milliardenschäden, die Beseitigung von Schäden verursacht Kosten und erfordert unproduktive Beschäftigung. Wirtschaftsinstitute könnten den Kipp-Punkt einer Kostenüberlagerung hochrechnen und diesbezüglich aufklären. Heftige Verteilungskämpfe drohen, und weltweit sucht eine verstärkte Flucht von Menschengruppen aus unbewohnbaren Gebieten vermeintlich sichere Gegenden auf. Aufklärung und Verhaltensänderung sind die Schlüsselbegriffe für einen hoffentlich noch nicht zu späten Wandel.