Bruderer, J./ Fusenig, F./ Huy, H./ Almalek, M./ :Organisationale Umsetzungspotenziale Aachener Nachhaltigkeitsinitiativen

Handout zum Forschungsprojekt:

„Nachhaltigkeitsinitiativen ‚means‘ Ehrenamt but ‚ends‘ it in Natur- und Umweltschutz?“

Diese Arbeit ist im Kontext eines Lehrforschungsprojekts („Neues Wissen produzieren“, Institut für Soziologie, RWTH Aachen) von März 2024 bis Juli 2025 durch Friederike Fusenig, Yannic Huy, Murhaf Almalek und Josias Bruderer entstanden und wurde am 07. März 2025 bei Prof. Dr. Alexandra Hofmänner vorgelegt. Die empirische Basis für dieses Projekt sind Beobachtungen und Interviews bei fünf Initiativen in Aachen, die sich mit Nachhaltigkeit (Bereich Natur- und Umweltschutz) beschäftigen.

Zusammenfassung

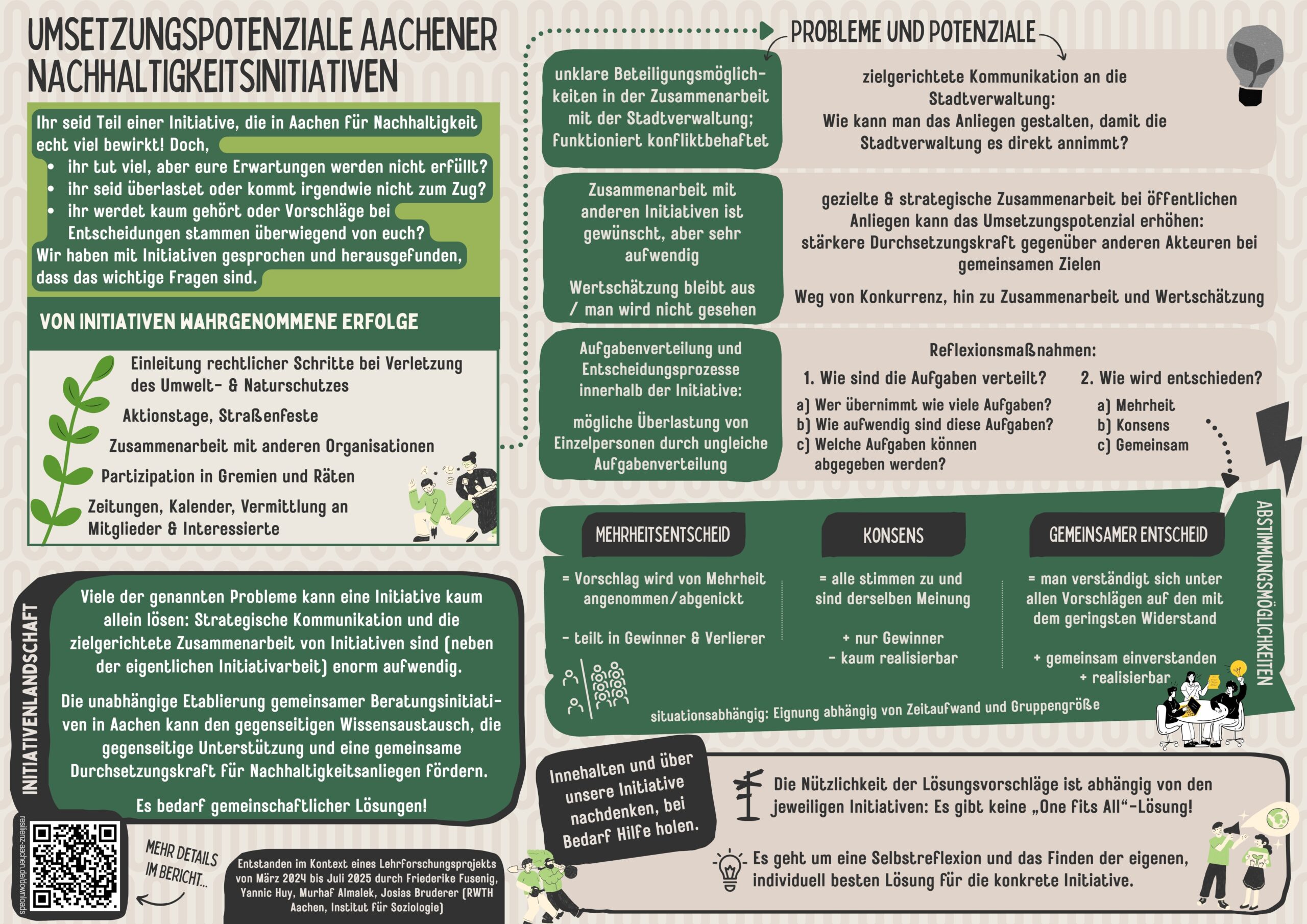

Durch das Forschungsprojekt[1] wurden folgende übergreifende Punkte herausgearbeitet:

- Für Nachhaltigkeitsinitiativen in Aachen bestehen Umsetzungsprobleme: Nachhaltigkeitsinitivativen haben Probleme in der Realisierung ihrer Ziele und in der Vernetzung mit anderen Initiativen; dies konnte sowohl durch vorausgehende Studien als auch durch die Vorstudie zu diesem Projekt bestätigt werden.

- Eigene Vertiefungen: Auf Grundlage der vorausgegangenen Arbeiten wurden Faktoren herausgearbeitet, welche für dieses Projekt als zentral für die Umsetzungsprobleme-/potenziale der Nachhaltigkeitsinitivativen in Aachen angenommen wurden: Diese sind: (a) Arbeits- und Aufgabenteilung; (b) Entscheidungsfindungsprozesse; (c) vorhandene Profession/Skills innerhalb der Initiativen; (d) Verbindungen/Kontakte zu externen Akteur*innen. Diese Vertiefungen wurden im weiteren Verlauf theoretisch fundiert.

- Zentrale Ergebnisse:

- Die Ausdifferenzierung von Strukturen innerhalb der Initiativen (beispielsweise in Bezug auf die Arbeits- und Aufgabenteilung) ist förderlich für die Umsetzungspotenziale von Nachhaltigkeitsinitiven.

- Innerhalb der Initiativen sind zentrale Einzelpersonen häufig für einen Großteil der Aufgaben zuständig. Dies kann von den Personen als überlastend wahrgenommen werden und die Arbeit der Initiativen beeinträchtigen. Gleichmäßigere Aufgabenverteilung und die Involvierung aller Mitglieder können die Initiative stärken, Potenziale entbergen und der Überlastung von Einzelpersonen vorbeugen: Zuständigkeiten und Verantwortung werden verteilt.

- Relevante und zentrale (ineffektive) Organisations- und Entscheidungsprozesse innerhalb der Initiativen liegen vor und werden nur selten nachhaltig reflektiert. Diese Reflexion kann Umsetzungspotenziale steigern.

- Innerhalb der Initiativen werden Umsetzungspotenziale hinsichtlich der Zusammenarbeit mit anderen Akteur*innen erkannt, diese bleiben aber häufig ungenutzt. Fehlende zeitliche und personelle Ressourcen sowie fehlende Kontakte zu spezifischen Institutionen (wie beispielsweise der Wissenschaft) spielen hier eine Rolle.

- Über die Initiativenlandschaft in Aachen sind Fähigkeiten ungleich verteilt. Einige Initiativen können sich auf eine breitere Basis von Personen mit verschiedenen Professionen, Skills und Erfahrungswerten stützen, wohingegen andere Initiativen auf solche Ressourcen nicht zurückgreifen können.

- Lösungsvorschläge in Bezug auf die Ergebnisse: Die Ergebnisse zeigen, dass die Umsetzungspotenziale durch verschiedene Faktoren gehemmt werden können. Forderungen an die Initiativen, diese selbstständig anzupassen, sind an dieser Stelle unzureichend und häufig schlichtweg nicht durchführbar. Wir schlagen deshalb eine öffentlich geförderte Beratungsinitiative vor, welche sowohl auf der Ebene der internen Organisationsstruktur als auch auf der Ebene der externen Organisations- und Kommunikationsprozesse Unterstützung leisten, Reflexionsprozesse anstoßen und damit Umsetzungspotenziale entfalten kann. Bereits bestehende Initiativen mit Schwerpunkt der Vernetzung besitzen diesbezüglich Anschlusspotenzial.

Problemstellung

Die Problemstellung dieser Arbeit resultiert aus der Betrachtung der Stadt Aachen als Nachhaltigkeitsstandort. Grundlegend hierfür sind Arbeiten, welche im Rahmen des Projekts We@Aachen (insbesondere von Madeleine Genzsch: 2020, 2022a, 2022b) durchgeführt wurden. Dort konnte festgestellt werden, dass in Aachen bereits eine vielfältig aufgestellte Nachhaltigkeitsinitiativen-Landschaft, mit mindestens 220 Initiativen, besteht. Dieses Ergebnis knüpft an das nachhaltige Selbstverständnis der Stadt Aachen an, welche sich seit mehreren Jahren an verschiedenen Umwelt- und Klimaschutzprojekten beteiligt und ebenfalls seit 2022 Teil des „100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030“ EU-Förderprogramms ist.

Trotz des breiten Interesses, der Anstrengungen aus der Bevölkerung und der vielversprechenden regional-politischen Situation, zeigen sich immer wieder verschiedene Probleme für die Arbeit von Aachener Nachhaltigkeitsinitiativen. In den Arbeiten von Genzsch, aber auch im Gespräch mit Raphaela Kell von Regionale Resilienz Aachen e.V. wurden diese Probleme thematisiert.

In der Vor studie zu diesem Projekt konnten diese Probleme ebenfalls bestätigt werden, jedoch zeigten sich in der Analyse häufig Elemente, welche über die genannten Probleme hinausgehende, strukturelle Hindernisse nahelegten.

studie zu diesem Projekt konnten diese Probleme ebenfalls bestätigt werden, jedoch zeigten sich in der Analyse häufig Elemente, welche über die genannten Probleme hinausgehende, strukturelle Hindernisse nahelegten.

Aus der Perspektive dieses Projekts ist es deshalb notwendig, tiefergehende und theoretisch fundierte Analysen hinsichtlich der Organisationsstruktur der Initiativen anzustellen, da die Fundierung der oben genannten Probleme auf dieser Ebene vermutet wird.

Grundlegend ist dabei aber zu betonen, dass es im Projekt nicht um eine ausschließlich theoretische Problembeschreibung geht, sondern ebenfalls ein Interesse an der Unterstützung der Initiativen besteht. Die Ausschöpfung der Potenziale, welche eine breit aufgestellte Initiativenlandschaft und ein Interesse seitens der Politik bieten, steht hier im Vordergrund.

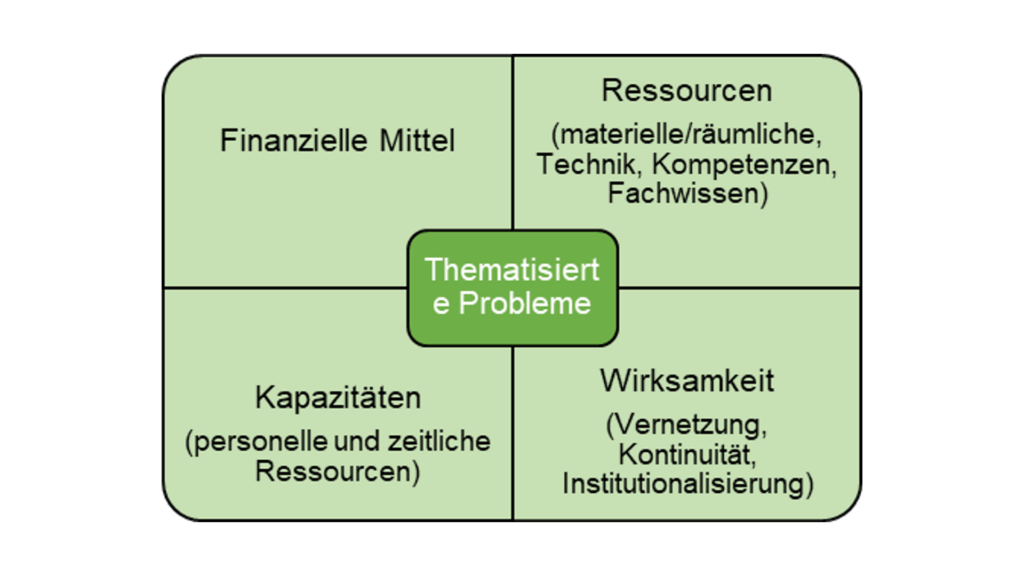

Abbildung 1:Thematisierte Probleme

Forschungsprozess

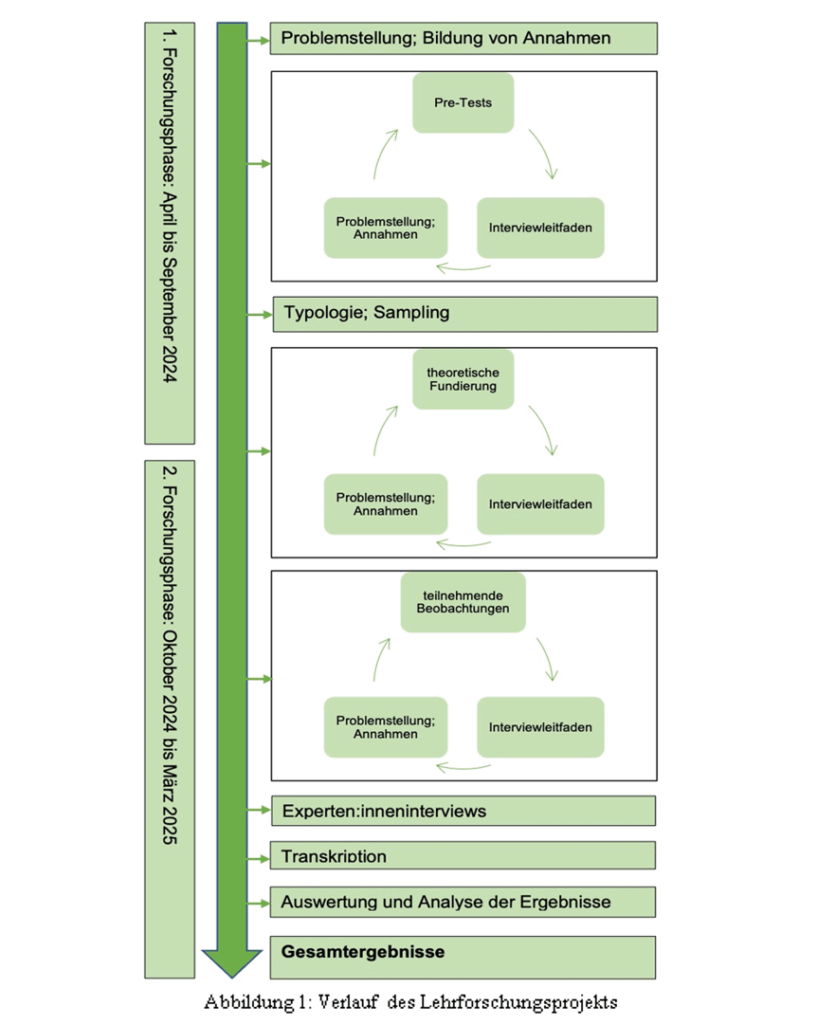

Das vorliegende Forschungsprojekt wurde transdisziplinär gestaltet. Transdisziplinarität beläuft sich auf die gemeinsame Forschung mit außeruniversitären Akteur*innen, weshalb von einer rein wissenschaftlichen Perspektive abgesehen wird: So wird nach funktionalem und anwendbarem Wissen gefragt. Die Problemstellung resultiert demnach sowohl aus der Zusammenarbeit und den Gesprächen mit wissenschaftlichen Akteur*innen als auch mit den befragten Initiativen. Im Gegensatz zu rein wissenschaftlicher Forschung ist es ein Ziel dieses Projekts, mögliche Lösungsansätze und Potenziale aufzuzeigen.

Fallauswahl (Sampling)

In der ersten Forschungsphase wurden auf dem Aktionstag „Aachen zeigt Engagement“ (2024) mit acht Initiativen Gespräche zum Einstieg geführt. Anhand dieser Initiativen wurden verschiedene Strukturmerkmale herausgearbeitet. Für die Erhebung in der zweiten Forschungsphase wurden auf dieser Basis Nachhaltigkeitsinitiativen ausgewählt, die sich möglichst voneinander unterscheiden (Größe der Initiativen, Finanzierungsart, Dachorganisation, etc.). Letztendlich wurden 5 Initiativen ausgewählt: drei Vereine, ein staatlich gefördertes Forschungsprojekt und ein bereits abgeschlossenes Beratungsprojekt. Eine Initiative mit wirtschaftlichem Hintergrund meldete sich auf unsere Anfragen nicht zurück.

Entwicklung des Interviewleitfadens

Entwicklung des Interviewleitfadens

Mehrstufiger Prozess: Die Entwicklung des Pre-Tests basierte auf der Studie von Genzsch. Nach dem Pre-Test (Aktionstag) wurden die Fragen weiterentwickelt. Diese wurden wiederum theoretisch fundiert. Nach diesen Beobachtungen wurde eine Frage ergänzt und somit der Leitfaden endgültig festgelegt.

Teilnehmende Beobachtungen

Zu Beginn der zweiten Forschungsphase bot sich die Durchführung einer teilnehmenden Beobachtung bei drei der fünf Initiativen an. Dies generierte erste Einblicke in die interne Organisation. Bei einer Initiative wurde der Begriff „Nachhaltigkeit“ abgelehnt (bevorzugt: Umwelt- und Naturschutz). Der Interviewleitfaden wurde um die Frage ergänzt, inwiefern sich die Initiativen mit diesem Begriff identifizieren.

Expert*inneninterviews

Die Expert*inneninterviews konnten die Eindrücke aus den drei teilnehmenden Beobachtungen bestätigen und vertiefen. Anhand der Interviews mit den zwei weiteren Initiativen konnten zusätzliche relevante Aspekte ergänzt werden.

Analyse

Kollaborative Zusammenarbeit in der Software Catma: Der Interviewleitfaden wurde in ein Codesystem umgewandelt. Dieses Kategoriensystem diente dazu, die für die Beantwortung der Forschungsfrage relevanten Textstellen zu identifizieren und die in ihnen steckenden Probleme und Potenziale abzuleiten.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ Platz für Notizen

Theoretische Begriffe und Konzepte

Die in diesem Forschungsprojekt relevanten Begriffe und Konzepte basieren auf zwei theoretischen Konzepten. Einige Spezifika oder begriffliche Präzisierungen sind zu benennen.

Konzepte aus der organisationssoziologischen Literatur²

Hyper-Organisation

Organisationen verfolgen in ihrem Handeln nicht ausschließlich ihren eigenen Zweck, sondern bilden zusätzlich Strukturen aus, um den Erwartungen ihrer Umwelt gerecht zu werden. Diese Strukturen (z. B. Pressestelle) haben keinen direkten Bezug zur Hauptaufgabe der Organisation, doch sind sie für deren Ausführung essenziell. Die Ausdifferenzierung der Organisation in ihrer Struktur und Aufgabenverteilung geht mit der Angleichung an bestimmte Arten des sich Organisierens (Professionalisierung) einher.

Decisions (Entscheidungen)

Entscheidungsprozesse verlaufen nicht linear und rational, sondern nach erlernten Mustern (z. B. Mehrheitsentscheid) und (individuell) bekannten Informationen. Entscheidungen werden so getroffen, dass diese im Nachhinein rational erklärt werden können, um so wenig wie möglich in ihrer Legitimation infrage gestellt werden zu können. Die aufgrund der Entscheidung getroffenen Maßnahmen oder eingesetzten Mittel (Means) führen daher nicht zwangsläufig zu ihren Zwecken/Absichten (Ends).

Initiativen

Der Begriff „Initiative“ verweist auf einen Zusammenschluss von Personen zu einer Organisation. So können Vereine jeder Rechtsform, sowie Forschungsprojekte gleichermaßen angesprochen und miteinander verglichen werden.

Organisation und Vernetzung: Die Ehrenamtsstruktur

Der Begriff „Vernetzung“ beschreibt die Zusammenarbeit und Koordination zwischen Initiativen. Derweil hängt die Fähigkeit zur Vernetzung mit der internen Organisationsstruktur einzelner Initiativen zusammen. Die untersuchten Nachhaltigkeitsinitiativen weisen eine Ehrenamtsstruktur auf, die sich wiederum auf die Art der Entscheidungsfindung und Aufgabenverteilung auswirkt und somit die Fähigkeiten zur Vernetzung konstituiert.

Entscheidungen und Entscheidungsfindung

Die Art der Entscheidungsfindung ist auf die Organisationsform zurückzuführen. Das Ehrenamt basiert auf der freiwilligen Beteiligung seiner Mitglieder: Es besteht (1) keine (rechtliche) Verpflichtung für die Mitglieder, Aufgaben zu übernehmen; (2) Entscheidungen passieren, welche sich nicht zwangsweise für den Zweck der Initiative zielführend auswirken. Demnach wird sich beispielsweise gegen oder nicht aktiv für Vernetzung entschieden, obwohl dies die Umsetzungspotenziale der Initiativen steigern kann.

Probleme als Potenziale

Inwiefern von „Problemen“ oder „Chancen“ bei Umsetzungen der Anliegen der Initiativen ausgegangen werden kann, ist abhängig von der Interpretationsweise der oder des Betrachtenden. Die Wahrnehmung von Problemen kann aus einer unzureichenden Bewältigungsstrategie resultieren. Demnach stellen Umsetzungsprobleme im Rahmen einer anderen Betrachtungs- und Herangehensweise Umsetzungspotenziale dar.

Erfolg

Die Definition von „Erfolg“ ist ebenso an Perspektiven gebunden: Bei der Umsetzung von Anliegen wird oftmals nicht von Erfolg gesprochen, wenn die von der Initiative erwartete und definierte Wirksamkeit nicht eintritt. Es können Uneinigkeiten zwischen den Mitgliedern, zwischen den Initiativen und zwischen den Initiativen und dem Umfeld der Initiative (z. B. Behörden) bezüglich der Einordnung von „Erfolg“ auftreten.[2]

Ergebnisse

Organisation innerhalb der Initiativen

Die Initiativen sind in ihrer ehrenamtlichen Organisationsstruktur zumeist nicht ausdifferenziert: Die Aufgabenverteilung erfolgt nach Freiwilligkeit, weshalb Aufgaben asymmetrisch verteilt werden und es zur strukturellen Überlastung von Einzelpersonen kommt. Die Art der Entscheidungsfindung (z. B. bezüglich der Aufgabenverteilung) ist zumeist aus initiativen-fremden Kontexten (z. B. Beruf) angelernt und wird von den Mitgliedern teilweise unhinterfragt übernommen und angewendet. Somit liegen unreflektierte und ineffektive Organisations- und Entscheidungsprozesse innerhalb der Initiativen vor. Fähigkeiten sind aufgrund der Freiwilligkeit im Ehrenamt ungleich verteilt, zum Beispiel bezüglich Kommunikationsstrategien gegenüber der Stadtverwaltung: Wären Stadtverwaltungsmitglieder gleichzeitig Initiativenmitglieder, könnten diese beurteilen, welche Formulierungen in der Verwaltung direkten Anklang finden. Hingegen können nicht alle Initiativen einen derart spezifischen Hintergrund von ihren Mitgliedern (formell) voraussetzen. Im Umkehrschluss können Stadtverwaltungsmitglieder zwar einem Ehrenamt nachgehen, es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sich 220 Aachener Stadtverwaltungsangestellte finden, die sich für Nachhaltigkeit ehrenamtlich engagieren und sich daraufhin gleichmäßig auf 220 Initiativen verteilen. Die strukturell ungleiche Verteilung von Fähigkeiten und die darauffolgenden ineffizienten Organisationsprozesse innerhalb der Initiativen sind daher unvermeidbar.

Nachhaltigkeitsinitiativen und Stadtverwaltung

Die befragten Initiativen vermelden eine konfliktbehaftete Zusammenarbeit mit der Aachener Stadtverwaltung: Die Partizipationsmöglichkeiten an öffentlichen Anliegen decken sich nicht mit den Erwartungen der Initiativen – respektive, die von der Stadtverwaltung kommunizierten Möglichkeiten werden von Initiativen als wirksamer wahrgenommen (oder erhofft), als dass sie sich im Endeffekt herausstellen. Zudem verweisen sie auf starke Interessenskonflikte zwischen gesellschaftlichen Akteur*innen und innerhalb der Stadtverwaltung, die zumeist zugunsten der Wirtschaft ausfallen. Die meisten befragten Initiativen besitzen keine explizite Struktur, um auf die Stadtverwaltung gezielt eingehen zu können, um somit ihre Umsetzungspotenziale erhöhen zu können, etwa ein Sekretariat für Behördenkommunikation. Die dafür benötigten Kapazitäten, Ressourcen und Fähigkeiten sind initiativen-intern ungleich verteilt.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ Platz für Notizen

Vernetzung der Nachhaltigkeitsinitiativen

Im Gegensatz zu den einzelnen Initiativen ist die Aachener Nachhaltigkeitsinitiativenlandschaft mit über 200 Initiativen stark ausdifferenziert, dennoch sind diese nicht ausreichend untereinander koordiniert. So werden zwar in der Summe vielfältige Nachhaltigkeitszwecke verfolgt (z. B. Schutz von verschiedenen Grünflächen), doch oftmals weisen die Zwecke starke Parallelen zueinander auf. Dies verweist auf die fehlende großflächige Zusammenarbeit der Initiativen. Während bereits Strukturen zur Vernetzung bestehen (z. B. Eine-Welt-Forum, Regionale Resilienz Aachen e.V.), werden diese nur selektiv genutzt, obwohl alle befragten Initiativen einen Wunsch nach Vernetzung äußern. Ein Großteil der Vernetzung vollzieht sich über einzelne, persönliche Kontakte. Die fehlende Möglichkeit, sich gemeinsam zielgerichtet zu koordinieren, resultiert wiederum zum Teil aus der Ehrenamtsstruktur innerhalb der Initiativen: Sind Einzelpersonen bereits initiativen-intern überlastet, können sie kaum weitere Aufgaben für die Vernetzung übernehmen. Somit bleiben weitere Umsetzungspotenziale für die einzelnen Initiativen und für die gesamte Initiativenlandschaft ungenutzt.

Die befragten Initiativen ähneln sich in ihrem Nachhaltigkeitsverständnis, das sie als sozialen und ökologischen Umwelt- und Naturschutz definieren (äußere Homogenität). Dies legt eine Zusammenarbeit nahe. Innerhalb dieses Verständnisses unterscheiden sie sich in ihrem Fokus und ihren Ausführungen (innere Heterogenität). Bezüglich der gesamten Initiativenlandschaft existieren jedoch stark unterschiedliche Nachhaltigkeitsdefinitionen, daher sind Hürden in einer möglichen Zusammenarbeit zu vermuten. Eine effizientere Koordination untereinander kann dem entgegenwirken, einzelne Initiativen entlasten und Kapazitäten freisetzen, die gezielt für die Umsetzung der Aachener Nachhaltigkeitsanliegen eingesetzt werden können.

Initiativen und die Wissenschaft

Die Initiativen sind in ihren größtenteils fehlenden Kontakten zur Wissenschaft und ihrem gleichzeitigen Wunsch nach diesen Kontakten ähnlich zueinander. Aufgrund der Unvereinbarkeit von Ehrenamtsstruktur und der strukturellen Eingliederung von Professionen sowie der chronischen Überlastung von Einzelpersonen ist die Realisierung dieses Wunsches für die einzelnen Initiativen schwer zu erreichen. Wissenschaftler*innen verfolgen zudem andere Interessen, z. B. wissenschaftliche Publikationen. Eine wissenschaftliche Fundierung von ehrenamtlichem Natur- und Umweltschutz hingegen besitzt die Chance, Umsetzungspotenziale einer Initiative zu steigern.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ Platz für Notizen

Lösungsvorschläge

Die Präsentation von Lösungsvorschlägen ist sowohl aus wissenschaftlicher Perspektive als auch in der Zusammenarbeit mit externen Projektpartner*innen eine Gratwanderung, welche differenziert und reflektiert betrachtet werden muss. Deshalb finden sich hier einige Vorannahmen:

- Die Relevanz und explizite Nützlichkeit der dargestellten Lösungsvorschläge hängen mit der Struktur und Selbstwahrnehmung der konkreten Initiativen zusammen.

- Es gibt keine „One fits All“-Lösung und keine ausschließliche Fokussierung auf die Anwendung von Lösungen oder das Scheitern von Initiativen.

- Es geht um eine Selbstreflexion und das Finden der eigenen, individuell besten Lösung für konkrete Initiativen.

Aus diesen Perspektiven ist es wichtig, dass in Initiativen Reflexionsprozesse angestoßen werden, die sich mit der Organisationsstruktur und Prozessen beschäftigen. Wir sehen darin die Initiativen nicht alleine in der Verantwortung. Aus der Sicht dieses Projektes braucht es eine (oder mehrere) zentrale Beratungsinitiativen, welche genau an diesen Organisationsstrukturen ansetzen und deren Unterstützung von den Initiativen eingefordert werden kann. Es geht dabei konkret um:

- 1) Beratung und Reflexion hinsichtlich der Organisationsstrukturen und verschiedener Organisations- und Führungsebenen.

- 2) Beratung hinsichtlich der initiativ-internen Arbeitsweise, mit einem spezifischen Fokus auf die Arbeits- und Aufgabenteilung.

- 3) Die Reflexion von Entscheidungsprozessen und die Etablierung von stärkenden, inkludierenden und wirklich partizipativen Einbeziehungsmöglichkeiten aller Mitglieder.

- 4) Beratung hinsichtlich externer Kommunikation (Öffentlichkeits-, Presse- und Bildungsarbeit) sowie dem Austausch von Wissen und der Kooperation zwischen den Initiativen (Übersetzungsleistung).

Relevant ist dabei, dass es sich um eine explizit von staatlicher Seite geförderte Initiative handeln soll, welche die bestehende Initiativenlandschaft fördert und befähigt, ohne konkrete Vorgaben zu machen. Es geht dabei um das langfristige Aufbauen von Strukturen, welche ohne die finanziellen Möglichkeiten von staatlicher Seite nach jeweiligen Förderungslaufzeiten verloren gehen würden.

Ausblick

Neben der Präsentation von Lösungsvorschlägen bietet sich an dieser Stelle ebenfalls ein Ausblick an. Hier geht es um Themen, welchen man sich, über dieses Projekt hinaus, im weiteren Verlauf ebenfalls widmen könnte.

- In Bezug auf Kontakt mit Beteiligten an Repair Cafés in Aachen ist aufgefallen, dass es in diesem Bereich Personen gibt, welche sich auf die konkrete Vernetzung von Repair Cafés spezialisiert haben. Es könnte also hilfreich sein, kontextspezifische Vernetzung auch im Bereich der Nachhaltigkeitsinitiativen anzustreben.

- Ebenfalls wurde in einem Gespräch mit Personen von einem anderen Forschungsprojekt auf ein Projekt verwiesen, für welches die Vernetzung von Initiativen gut funktioniert hat. Es könnte also relevant sein, sich solche Projekte näher anzuschauen, um von diesen lernen zu können.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ Platz für Notizen

Literatur

Bromley, P., Meyer, J.W., 2015. Hyper-organization: global organizational expansion, First edition. ed. Oxford University Press, Oxford.

Brunsson, K., Brunsson, N., 2017. Decisions. Edward Elgar Publishing.

Genzsch, M., 2022a. We@Aachen Transformation in Co-Kreation. Bedarfe, Hemmnisse & Erfolgsfaktoren im kommunalen co-kreativen Transformationsprozess.

Genzsch, M., 2022b. Wirkort-Analyse: Bedarfsermittlung für einen interdisziplinären Wirkort, im co-kreativen Transformationsprozess der Stadt Aachen. Zwischenergebnis zur Fragestellung nach einem „interdisziplinärer Wirkort“, im Rahmen des Forschungs- und Transformationsprojektes We@Aachen l Gemeinsam. Nachhaltig. Zukunft gestalten!

Genzsch, M., 2020. WE@Aachen gemeinsam. nachhaltig. Forschungsprojekt zu Vernetzung, Professionalisierung und Empowerment der Aachener Nachhaltigkeits- und Klimaschutzbewegung.

Meyer, J.W., Rowan, B., 1977. Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. American Journal of Sociology 83(2), 340–363.

Powell, W.W., DiMaggio, P.J. (Hrsg.), 1991. The New Institutionalism in Organizational Analysis. University of Chicago Press, Chicago, IL.

[1] Lehrforschungsprojekt im Seminar “Neues Wissen produzieren”, vorgelegt am 07. März 2025 bei Prof. Dr. Alexandra Hofmänner (RWTH Aachen University, Institut für Soziologie)

[2] Wir beziehen uns hierbei auf Bromley und Meyer (2015), Brunsson und Brunsson (2017) sowie grundlegende Werke von Meyer und Rowan (1977), Powell und DiMaggio (1991).