Raphaela Kell: Die ZEIT und das Spiel mit den falschen Schuldigen

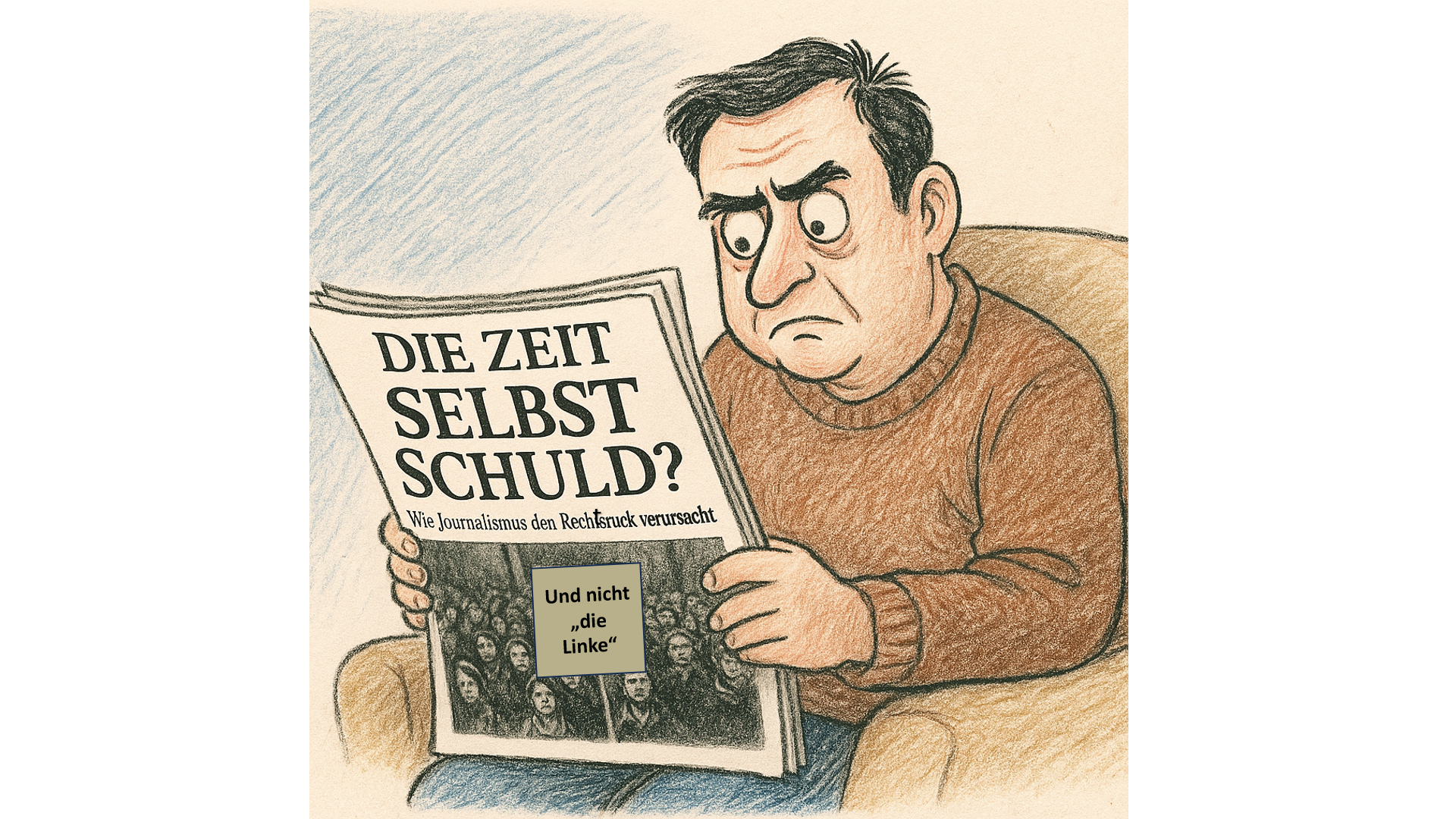

Die Schlagzeile „Selbst schuld?“ in der ZEIT vom 28. August 2025 ( https://www.zeit.de/2025/37/politische-extreme-polarisierung-linke-afd-protest) ist mehr als eine Provokation, sie ist ein Symptom. Sie steht für ein journalistisches Muster, das sich im Mainstream festgefressen hat: Man beginnt Kausalketten an der bequemsten Stelle, konstruiert Sündenböcke und schiebt Verantwortung jenen zu, die sie am wenigsten tragen. Anstatt nach den wirklichen Ursachen gesellschaftlicher Unzufriedenheit zu fragen, zeigt man mit ausgestrecktem Finger auf linke Bewegungen, auf Wokeness, Genderdebatten, Sprachregelungen – und tut so, als seien es diese Nebenschauplätze, die den Rechtsruck in der Gesellschaft erklären.

Tatsächlich ist es genau umgekehrt. Es sind die Medien selbst, die diese Themen bis zur Ermüdung in Endlosschleifen repetieren, bis sie eine Wirklichkeit erzeugen, die mit der Realität wenig zu tun hat. Neurologisch betrachtet wirkt Wiederholung wie ein Wahrheitsverstärker – und der Journalismus spielt dieses Spiel, weil sich an Signalwörtern die Gemüter zuverlässig erhitzen lassen. Empörung bringt Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit bringt Quote, und schon läuft die Maschine. Ob es um Wokeness geht, um „Sprachpolizei“ oder Klebeaktionen der Klimabewegung – alles eignet sich besser für Schlagzeilen als die mühselige Analyse der wahren Ursachen der Krise.

Die Realität sieht anders aus. Schwimmbäder schließen nicht wegen einer angeblichen Flüchtlingsinvasion. Kindergärten fehlen nicht, weil irgendwo ein paar „Sozialschmarotzer“ leben. Der Sozialhaushalt wird nicht durch ein paar Leistungsverweigerer ruiniert. Und doch wird diese Logik permanent bedient, bis sie plausibel wirkt. Währenddessen bleiben die tatsächlichen Treiber der Unzufriedenheit tabuisiert: Überreichtum, Steuerprivilegien, eine Politik, die lieber bei Mittelstand und sozial Schwachen spart, statt die Lasten fair zu verteilen. Niemand verlangt, die Vermögenden finanziell „an die Wand zu fahren“ oder „auszubluten“. Aber warum ist es unsagbar, sie gerecht an der Wohlstandswahrung zu beteiligen?

Und warum ist es bis heute möglich, dass das Beamtentum mit all seinen besonderen Sicherheiten aus zentralen Solidarsystemen herausgehalten wird – zum Nachteil jener, die nicht auf vergleichbare Garantien bauen können? Natürlich hat auch die Sonderstellung von Beamtinnen und Beamten ihre Gründe: Sie sind jederzeit versetzbar, tragen besondere Loyalitätspflichten und verfügen nicht über ein Streikrecht. Dennoch bleibt die Frage, ob die Balance zwischen Privilegien und Belastungen hier wirklich gerecht austariert ist. Gerade dieser Aspekt würde eigentlich eine kritische journalistische Beleuchtung verdienen. Stattdessen richtet sich die Aufmerksamkeit des Mainstream-Journalismus oft lieber auf das nächste zugespitzte Zitat einer Aktivistin oder die provokante Formulierung eines linken Intellektuellen.

Damit entsteht ein verzerrtes Bild. Nicht die Substanz der Debatten zählt, sondern das Signalwort. Und am Ende wird die Schuld für die gesellschaftliche Spaltung genau jenen zugeschoben, die überhaupt erst versuchen, unsere Demokratie sensibler, gerechter und zukunftsfähiger zu machen. Die Überschrift „Selbst schuld?“ ist da fast schon entlarvend: Sie verkehrt Opfer in Täter und entlastet jene, die von den Missständen profitieren – Regierungen, die lieber Nebelkerzen werfen, und wirtschaftliche Eliten, die ein handfestes Interesse daran haben, dass sich die öffentliche Wut an Nebenschauplätzen austobt.

Wer genau hinschaut, ahnt: Dieses Spiel könnte System haben. Es folgt alten, tief eingravierten Paradigmen, die seit Jahrzehnten die öffentliche Debatte vergiften – Narrative vom überbordenden Sozialschmarotzertum, vom grundsätzlich kriminellen Asylsuchenden, vom durchgeknallten queeren Menschen, von übertreibenden Frauenrechtlerinnen oder hysterischen Klimaaktivist:innen. Und der Mainstream-Journalismus hilft beinahe täglich, diese stupiden Muster unters Volk zu bringen – natürlich immer mit einem Seriosität und Neutralität vorgaukelnden „?“, wie es die ZEIT in besagtem Artikel vormacht.

Es ist höchste Zeit, diese Mechanismen zu durchbrechen. Statt sich an kalkulierten Nebelkerzen abzuarbeiten und täglich neue in den Raum zu werfen, müssten die Medien endlich die eigentlichen Fragen stellen: Wer profitiert von der gegenwärtigen Schieflage? Welche Narrative stabilisieren ein System, das seit Jahren gegen das gesellschaftliche Wohl arbeitet? Welche Lösungen müssten dringend auf die politische Agenda? Solange aber Leitmedien die bequeme Route wählen, sind sie nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems.

Eine zentrale Frage bleibt: Wie gut kennen die Journalist:innen, ebenso wie die Kommentator:innen, die im Anschluss an den „Schuld-Artikel“ ihre Meinung äußern dürfen – etwa eine Schauspielerin wie Iris Berben –, eigentlich die Menschen, die sich in der sogenannten „linken Szene“ engagieren? Folgt man dem Artikel, dann zählen plötzlich alle, die sich für Gerechtigkeit, Umwelt- und Klimaschutz oder für Minderheitenrechte einsetzen, pauschal zu „den Linken“ – und damit automatisch zu einer angeblich polarisierenden Bewegung?

Nur zur Erinnerung: Es waren nicht „die Linken“, die nach der Wende den Osten kapitalisiert und ausverkauft haben, wodurch „lost places“ entstanden, die bis heute den Nährboden für eine breite Unzufriedenheit liefern. Diese Unzufriedenheit wurde und wird von Rechtsextremen instrumentalisiert – gegen jene, die den Profiteur:innen, ihren Ideologien und ihren sozial- wie umweltschädlichen Strategien die Stirn bieten wollten. Autor:innen wie der Verfasser des ZEIT-Artikels untermauern mit ihren kurzatmigen, unterkomplexen Analysen genau die Narrative derjenigen, die von sozialer Spaltung und einer desaströsen, rückwärtsgewandten Klimapolitik profitieren.

Und auch in den konkreten Fragen bleibt der Autor erstaunlich blass:

Brauchen wir keinen rigorosen Klima- und Umweltschutz? Wenn nein, dann gute Nacht. Dann machen wir weiter wie bisher und fahren das System „Menschheit“ an die Wand. Wenn ja – wo setzen wir an, wenn nicht bei der ehrlichen Debatte über zukunftsfähige Lebens- und Konsummodelle?

Brauchen wir das im Grundgesetz verankerte Asylrecht nicht mehr? Wenn nein, dann lassen wir Verfolgte am Grenzzaun sterben. Wenn ja, dann müssen wir Integration ernsthaft denken, statt Ghettoisierung zu betreiben.

Brauchen wir keine Förderung von Minderheiten und Frauen? Wenn nein, dann schaffen wir Sprachanpassungen, Gleichstellungsbeauftragte und Diversity-Strategien ab. Wenn ja, dann ist ein gesellschaftliches Umdenken nötig – und das fällt nicht vom Himmel, sondern braucht kontinuierliche Impulse.

Wie auch bei der Frage des Klima- und Uweltschutzes sowie des Asylrechtes braucht es viele Impulse über längere Zeiträume hinweg, um Denkweisen in einer Gesellschaft zu verändern. Ein einzelnes Projekt oder eine einmalige Initiative reichen nicht. Ja, das kann mitunter anstrengend und „nervig“ sein – vor allem, wenn diese Impulse uns selbst ins Spiegelbild blicken lassen und uns zu mehr Sensibilität im Umgang mit anderen Menschen, aber auch mit Tieren und ihren Bedürfnissen (Thema: Vegane Lebensweise) auffordern. Und vielleicht zeigt die kontinuierliche – für manche so ärgerliche oder als „überzogen“ abgetane – Konfrontation mit diesen angeblich „grün-links-versifften“ Impulsen vor allem eines: wie unsensibel der oder die Betreffende bisher unterwegs war. Und kaum jemand lässt sich gerne vor Augen führen, wie empathiefrei oder blind er oder sie bisher war. Genau darin liegt ein wesentlicher Grund für die aggressiven – und von den Medien dankbar aufgegriffenen – Reaktionen auf sogenannte „Wokeness-Impulse“. In der Psychologie ist dieses Abwehrverhalten gut bekannt: Es handelt sich um eine typische Reaktion auf kognitive Dissonanz, also das unangenehme Spannungsgefühl, das entsteht, wenn eigene Überzeugungen oder Selbstbilder durch unbequeme „Wahrheiten“ in Frage gestellt werden. Gerade deshalb ist es aber so absurd, die Verantwortung für diese aggressiven Abwehrreaktionen denjenigen zuzuschieben, die auf Missstände aufmerksam machen. Damit würden ausgerechnet die Impulsgeber:innen für notwendige gesellschaftliche Veränderungen zu Sündenböcken gemacht – ein Muster, das nicht zufällig von rechten Akteuren bereitwillig aufgegriffen und instrumentalisiert wird.

All diese Fragen verlangen nach Veränderungen – unbequem, aber notwendig. Und hier zeigt sich der entscheidende Punkt: Wer Veränderungen einfordert, wird als unbequem wahrgenommen. Konservative Denkweisen haben es da leichter: Sie verharren in einer fatalen Vogel-Strauß-Strategie und verspielen die Chancen einer lebenswerten Zukunft. Die Diffamierung derjenigen, die Veränderungen anstoßen wollen, ist daher nicht nur eine journalistische Schwäche, sondern ein politisches Geschenk an Populisten und Profiteure eines ausgehöhlten Systems.

Denn wer die sogenannte „links-grünversiffte Szene“ wirklich kennt – nicht nur von außen oder durch punktuelles Beobachten –, weiß: Die allermeisten dieser Menschen arbeiten nicht radikal-ideologisch oder spalterisch, sondern mit Ernsthaftigkeit, Besonnenheit und Konsensorientierung. Ja, es gibt Einzelne, die sich in ihrer Rhetorik vergreifen und ideologische Härte zeigen. Aber sie sind nicht die prägende Mehrheit. Trotzdem fixieren sich die Medien auf diese Stimmen, schießen sich regelrecht auf sie ein und zeichnen damit ein verzerrtes Bild von engagierten Bürger:innen.

Es sind nicht Egoismen oder ideologische Verblendungen, die diese Menschen antreiben, sondern Verantwortungsbewusstsein, Gemeinsinn und die Einsicht in die Dramatik der Lage. Sie nehmen dafür in Kauf, diffamiert zu werden – durch orchestrierte Hetze in sozialen Medien, durch boulevardeskes Bashing. Und nun sollen sie sich auch noch vorwerfen lassen, den Rechtsruck mitverursacht zu haben. Während jene, die mit simplen Narrativen und medial verstärkten Scheinwahrheiten das gesellschaftliche Klima vergiften, weitgehend unbehelligt bleiben.

Genau diese groteske Verdrehung der Realität macht die ZEIT-Schlagzeile „Selbst schuld?“ so symptomatisch: Sie steht für eine publizistische Tonlage, die weniger auf Aufklärung als auf Schuldverschiebung setzt – und damit selbst den Boden bereitet, auf dem rechtspopulistische Parolen gedeihen.